совано на листе. Мефодий опять громко засмеялся и тоже полез в

сумку.

-- Те самые, о которых мы тогда на крыше говорили, -- улыбался,

разглядывая свой лист, Константин. -- Ты, признаюсь теперь, очень меня тогда

расстроил. Тем, что, оказывается, сам тоже в детстве так баловался. Я вдруг

подумал, что, наверное, и вообще каждый мальчишка сам однажды, научившись

писать, пробует что-то такое придумать...

-- Так и есть.

-- ...А я-то думал: "Это я один такой умный!" Почти как кто-то, кто

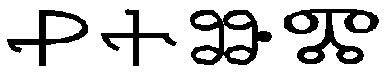

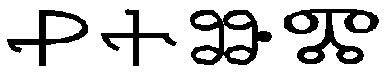

когда-то в древности впервые буквы изобретал. Вот они все, -- Константин

протянул Мефодию небольшой истрепанный старый пергамент. -- Так старался,

выдумывал...

Мефодий, склонившись над пергаментом, улыбался: -- Ага! -- хлопнул он

по столу. -- Вот эту... и эту -- помню! А эту улиточку -- забыл! Красивая...

-- он показал Константину свой кусочек пергамента: -- Вот, тоже сегодня

вспоминал.

Они оба громко засмеялись. Переписчики опять недовольно подняли лица.

Выскоблив свой пергамент, Мефодий перерисовал на него все закорючки,

Константин, посмеиваясь, наблюдал за ним, подперев голову рукой.

-- Готово! -- гордо сказал Мефодий, посыпал пергамент песком и хитро

подмигнул Константину.

-- Только никому не говори, чем ты тут сейчас занимался, -- посоветовал

тот, по-прежнему улыбаясь. И тихонько, покачав головой, добавил: -- Пожалуй,

ты был прав тогда, отказавшись от сана архиепископа. Хорош бы сейчас был!..

Мальчишка, позор...

Мефодий, смеясь, встал, поцеловал Константина в лоб и, помахивая

свернутым пергаментом, извинился: -- Не терпится! Побегу попробую! Я,

похоже, уже знаю, с чего начну. А завтра посмотрим -- кто лучше!

-- Посмотрим, посмотрим! -- обиделся Константин.

Когда Мефодий вышел, он пододвинул поближе толстую книгу в коричневом

позолоченном переплете и открыл ее наугад. Прочтя страницу, удивленно

покачал головой и улыбнулся. Попробовал перевести с греческого -- оказалось

совсем просто.

"Вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и

наполнил весь дом, где они находились и явились им разделяющиеся языки, как

бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа

Святого и начали говорить иными языками, как дух давал им вещать. Жили в

Иерусалиме Иудеи, благоговейные люди из всякого народа под небом. Когда же

прошел об этом слух, собралось много людей, и пришли в смятение, потому, что

каждый из них слышал, как они говорили на его собственном наречии.

Изумлялись все и дивились, говоря: вот все эти говорящие, разве они не

Галилеяне? Как же мы их слышим на своем собственном наречии, в котором мы

родились? Парфяне, и Мидяне, и Эламиты, и живущие в Мессопотамии, в Иудее и

Каппадокии, Понте и Асии, Фригии и Памфилии, в Египте и в частях Ливии,

примыкающих к Киринее, и пришедшие из Рима, как Иудеи, так и прозелиты,

Критяне и Арабы -- слышим, как они говорят на наших языках о великих делах

Божиих? И все изумлялись и недоумевали, говоря друг другу: что бы это могло

быть? А иные издеваясь говорили: они напились сладкого вина!"

Когда Константин нарисовал последний значок, уже почти стемнело --

ровные ряды крючочков, загогулинок и букашек, заполнившие весь лист, были

еле видны.

Константин отодвинул пергамент от глаз, полюбовался им издалека и

тихонько -- как будто и вправду был пьян -- засмеялся.

Собирая книги, он взглянул в окно -- над крышами и куполами, на

зеленоватом небе, проступали первые звезды. Выйдя из опустевшей комнаты, он

по темной лестнице спустился во двор и -- все так же улыбаясь -- медленно

пошел домой. Не зажигая огня, в темноте, пожевал хлеба, долго молился, потом

лег и -- опять, в который уже раз за этот день -- улыбнувшись, уснул.

Почему-то ему во второй раз приснились быки. Шли себе...

До Велеграда Константин и Мефодий добирались больше месяца. Не спеша, с

долгими приятными остановками в Болгарии, потом, так же не спеша, небольшими

дневными переходами, дальше -- на северо-запад.

Каждый вечер, сидя у костра или просто лежа в темной палатке, они

подолгу разговаривали.

-- Ну а что, если им вдруг не понравится?.. Ты не боишься? -- спросил

однажды Мефодий.

-- Конечно, будут такие. Как без этого! Стариков, например, всегда

тяжело учить -- чему угодно. Но их ведь мы учить не будем. Мы -- начнем с

мальчишек! -- Константин замолчал, слушая сверчков в кустах вокруг палатки.

Потом засмеялся: -- А вообще, если судить по нашим славным спутникам, то все

будут просто счастливы! Я представляю, какие слухи уже идут о нашем... гм...

приближении -- гонцы ведь приезжают и уезжают каждый день!

-- Знаешь, -- сказал Мефодий, -- ты все равно не говори никому, что сам

эти буквы придумал, ладно?..

-- А вдруг спросят?

-- Если ты с самого начала всем своим видом не покажешь, что такие

вопросы очень глупые -- обязательно найдется умник. С самого начала должно

быть ясно, что эти буквы были вечно! Ну или, там, в крайнем случае, что тебе

откровение какое-нибудь было...

-- Прям, откровение...

-- Врать не надо. Но и правду говорить -- тоже необязательно? Промолчи

с таинственным видом. Вот сам ты помнишь: ответили тебе что-то, и что, когда

ты спросил, кто греческие буквы придумал?

Константин задумался. -- Не помню, -- сказал он. -- Кажется, ничего не

ответили...

-- А ты что, спрашивал?!.. -- удивился Мефодий.

-- Конечно. Помню даже, почему. Я прочел -- или это еще раньше было? --

тридцать первую главу "Исхода". Помнишь? "И когда Бог перестал говорить с

Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали каменные, на которых написано

было перстом Божиим..." Вот я и удивился: или Бог знал еврейские буквы --

тогда, значит, был кто-то, кто их раньше придумал; или -- сам их и изобрел

для скрижалей, но как бы тогда Моисей и все остальные их поняли? Значит,

были раньше. Ты, кстати, не помнишь, где-нибудь до этого упоминается в

библии, чтобы хоть кто-то хоть что-то писал? Кажется нет...

Мефодий пожал плечами. -- Похоже. Я, во всяком случае, не помню, --

подумав, сказал он.

-- Все буквы придумали сами люди, -- сказал Константин. -- Вот армяне

про свои точно знают кто: Месроп Маштоц. А я чем хуже ихнего Месропа?.. --

он засмеялся. -- Тоже мне: Месроп!

-- Скорее всего, никому особо интересно-то и не будет... Так что можно

не переживать. Наверное, никто даже и не спросит...

-- Вот обидно-то будет, а?! -- засмеялся Константин. Мефодий тоже

улыбался в темноте.

-- А какую букву ты первой придумал? -- вдруг спросил он.

-- Да разве я помню? То ли "а", то ли "к".

-- А почему... Хоть мне-то скажи: почему ты их именно такими

нарисовал?! Почему не по-другому?!

Константин молча смеялся.

Когда Мефодий уснул, он вылез из палатки и еще долго, отмахиваясь

веткой от назойливых паннонских комаров, бродил по притихшему лагерю,

присаживался у чужих костров, рассматривал, стоя на невысоком холме у реки,

звезды на светлом весеннем небе. Звезды были те же, что и везде.

Уснув наконец, он опять увидел старый знакомый сон.

Вроде бы ничего и не изменилось, телеги катились и катились, колеса

скрипели, погонщики пели, перекликались на своем жутком языке, так же сухо и

громко щелкали бичи. Но Константин понял вдруг, что это -- на самом деле --

уже другой сон!.. Вернее, другие, новые телеги. А те, из предыдущего сна,

давно укатились куда-то. И прикатятся новые. И этот бесконечный караван без

остановок будет тянуться и тянуться в сумерках по укатанной в камень дороге.

Мимо маленького, затаившегося в кустах человека.

Он опять вслушался в говор погонщиков, в слова их песен и опять ему

почему-то стало страшно.

В следующий раз телеги приснились ему уже в Моравии, в Велеграде, после

первых уроков письма.

На первый урок привели пятерых мальчиков: Лаврентия, Климента, Горазда,

Ангелария и Наума.

-- Как тебя зовут? -- спросил Константин у самого маленького,

рыженького.

-- Наумом, -- ответил тот.

-- Вот твое имя... -- Константин нарисовал на вощеной дощечке

Наум засмеялся: -- Нет, -- сказал он. -- Меня Наумом зовут!

-- Повторяю, -- грозно сказал Константин. -- Теперь твое имя будет

таким!.. -- он опять вывел на доске те же знаки и торжественно произнес: --

Н-А-У-М !.. -- мальчик не выдержал его холодного, торжественного взгляда и

опустил глаза.

-- Твое имя?.. -- спросил Константин у следующего.

Сидящий в углу Мефодий, закрыв лицо руками, тихо смеялся.

Через полгода каждый из этих мальчиков уже свободно читал с листа "Отче

наш...". Вместо "Pater noster...", как приходилось до этого.

А еще через долгих четыре года, когда научились писать и уже сами

пробовали учить этому других ученики тех первых пяти мальчиков, Мефодий

сказал вдруг жалобно Константину (дело было во дворе новой церкви, которую

Мефодий только что освятил):

-- Слушай! Не могу я так больше! Руки опускаются. Давай, что ли, в Рим

поедем?.. Отвезем твой мешок с костями. Потому, что уже измотали меня эти

склоки. Я, кажется, начинаю Фотия понимать...

Все было очень просто: "Отче наш..." вместо "Pater noster..." стало в

последнее время многих вокруг раздражать. Жалобы, как недавно выяснилось,

шли теперь в Рим почти каждый месяц...

-- Опять?!.. -- возмутился Константин. Случившегося только что на

крыльце церкви мерзкого скандала, устроенного каким-то случайно попавшим на

сегодняшнюю службу проезжим итальянцем, он не видел, отходил по малой нужде.

-- Кто? Вот этот старый хрен?.. -- Константин показал кулак удалявшемуся

старичку.

Мефодий грустно кивнул: -- Пообещал -- правильно! -- написать в Рим...

Лично папе. Опять. Ябеда. Слюнтяй!

-- Знаешь, а ведь поедем! -- Константин встал. -- Я им там устрою...

Пойдем, и мы наконец напишем! Прямо сейчас.

Шагая по комнате он еще продолжал возмущаться: -- Сами же облопухались,

а теперь шумят... Вон, Ульфила германцам буквы сделал? Сделал. И никто с тех

пор не возмущается. А сейчас -- опоздали. Так нечего и кричать.

-- Но и буквы у них -- считай латинские, и службы остались на латыни. А

тут -- они же ничегошеньки не понимают. Ты им сразу: вместо "Dominus

vobiscum" -- какое-то "Господи помилуй"! Скандал!..

-- Так ведь так лучше!

-- Не, ну с этим никто не спорит...

-- Вот и пиши! "Проезжая через Херсонес..." Нет, стой. Начнем

торжественнее. "Его преосвятейшеству папе Николаю I. Девять лет назад,

выполняя поручение патриарха Фотия, я возглавил миссию, направленную

константинопольским престолом в Хазарский каганат. По пути к хазарам мне

довелось побывать в городе Херсонесе, где с Божьей помощью, обнаружены были

мною мощи ученика святого Петра, четвертого архиепископа римского святого

Климента, сосланного, как известно, в Таврию в сотом году от рождества

Христова и мученически принявшего смерть в водах Черного моря. Теперь,

спустя восемь веков, волею Господней, мощи святого великомученика Климента,

автора знаменитых "Посланий к девственницам", вновь обретены!.." --

Константин вдруг остановился, рассеянно замолчал. -- Вот только куда я их

сунул? Кажется, в том сундуке, где книги...

Мефодий опять тихо смеялся, склонившись над пергаментом.

Папа Николай I до их приезда в Рим не дожил -- о его смерти Константин

и Мефодий узнали по дороге, ожидая корабля в Дубровнике.

Но папа Адриан II, преемник Николая, тоже оценил подарок по

достоинству. Уже в дне пути от Рима Константина и Мефодия встречала

торжественная делегация: красивый зеленый холм, на который, вывернув из-за

небольшой рощицы, стала взбираться дорога, сверкал издалека пестрой россыпью

раззолоченных одежд духовенства. Ближе к Риму процессия вошла в плотную

толпу горожан. Солдаты с трудом сдерживали натиск всех, ктопытался хотя бы

коснуться золотых носилок, на которых лежали, покрытые расшитым драгоценными

камнями покрывалом, чудотворные мощи святого Климента.

За носилками следовал паланкин папы, потом -- рядом -- два паланкина

поменьше, в которых сидели Константин и Мефодий, следом, пешком,

архиепископы, епископы...

-- Ты хоть что-нибудь похожее мог себе представить? -- весело спросил

Константин, оглядываясь по сторонам.

-- Нет, приятно, а? Хотя даже как-то неловко немножко...

-- Отчего неловко? Мы же их не обманываем -- они и вправду из

Херсонеса...

Какой-то увечный, проскочив между солдатами, с криком вцепился в край

покрывала, чуть не опрокинув носилки с мощами, упал сам, забился в

судорогах. Его отволокли за оцепление.

Процессия приближалась к базилике святого Петра. Константин и Мефодий

оглядывались по сторонам, рассматривали церкви, дворцы, вглядывались в лица

людей.

-- Хороший город! -- сказал Мефодий. -- И люди самые обычные. Тоже

хорошие.

-- И я тем более не пойму, зачем наш Фотий их прошлого папу низложил?

-- это произошло почти два года назад, но много говорили об этом скандале

еще до сих пор. -- Ты можешь мне это объяснить?

-- Да он, наверное, пошутил. Тем более, что кто ж тут его послушался

бы? Что ты, Фотия, что ли, не знаешь?

-- С юмором у него всегда было неважно, -- покачал головой, улыбаясь

радостно кричащим людям, Константин.

Аббат Анастасий, у которого они остановились -- тоже, как когда-то и

Константин при Фотии, библиотекарь -- уже в первый свободный вечер собрал

друзей: послушать в исполнении самого Константина рассказ об обретении мощей

Климента.

Посидели на удивление славно. Глупых вопросов почти никто не задавал.

Эпизод с якорем (привязанным, как было известно, перед смертью к ногам

Климента), который Константин тоже нашел недалеко от костей, окончательно

удовлетворил затесавшихся зануд. Все остальные оказались прелестными людьми!

И вино было отменным: Константин рассказывал вначале о чудаковатом хазарском

Кагане, потом -- о поездке в Сирию и забавной дискуссии с тамошними

мусульманами, о Моравии, о новых буквах.

А Мефодий влез со своей классической, уже десяток раз обкатанной,

байкой о Фотии: так сказать, "кстати о хазарах". Сейчас, когда еще совсем

недавно только о Фотии все в Риме и говорили (ругались папы с патриархами и

раньше -- но в этот раз, похоже, дело, действительно, слишком далеко зашло)

-- успех байки был потрясающим!

Байка заключалась в том, что Фотий -- из хазар. И в качестве

подтверждения этого приводилась фраза императора Михаила. Выслушав однажды

жалобу государственного секретаря на то, что Фотий распространяет учение о

двух душах в человеке (вследствие чего прислуга требует двойной паек),

Михаил, якобы, ужасно развеселился и сказал:

-- Так вот что проповедует эта хазарская рожа!.. -- отсюда и пошло.

-- А он... Фотий... Он, что, и вправду так считает? Что... их две?.. --

испуганно спросил какой-то молоденький монах. -- Я читал, что хазары,

действительно, это говорят... Но Фотий же...

Все захохотали.

-- За слова Михаила -- я ручаюсь, -- сказал Мефодий. -- А остальное,

так сказать, люди рассказали. Нет, конечно, может он и вправду так считает,

я откуда знаю? На эту тему мы с ним, кажется, не говорили. Вот про его

любимое "филиокве" -- сколько угодно. А про две души -- что-то не помню...

-- А вообще-то, он, несомненно, хазар, -- подытожил Константин. -- В

душе, по крайней мере.

Разошлись только глубокой ночью, Константин, усталый, но очень

довольный первым проведенным в Риме днем, уснул, едва коснувшись головой

подушки.

Телеги продолжали катиться.

Этот сон -- один и тот же -- снился Константину вот уже который месяц.

Почти каждую ночь. Попытавшись однажды прикинуть, сколько за это время

мимо него прокатилось телег, Константин испугался.

По утрам, вспоминая сон, он становился мрачным. А со временем

почувствовал, что уже просто болен. Мефодий тоже заметил перемену в

Константине, но пока молчал. Ничего не говорил и сам Константин -- пока было

не до этого.

Приближался ответственнейший богословский диспут. Этакий как бы

экзамен... От него зависело -- продолжатся скандалы в Моравии, или нет.

Константин и Мефодий были уверены в успехе, но, все равно, как и положено

перед экзаменом, немного волновались -- два дня перечитывали, сидя во дворе,

на солнышке, Василия Великого и Григория Богослова.

Экзамен, как и ожидалось, оказался простой формальностью. Римские

богословы, по сравнению с Константинопольскими, были как-то совсем уж

простоваты...

Анастасий, подслушивавший за дверью, крепко обнял вышедших Константина

и Мефодия -- он волновался гораздо больше их. И уже прикупил несколько

кувшинчиков неплохого вина.

Вечером опять собралась приятная компания -- отметили успех. Очень

хорошо посидели.

Ночью, уже под утро, опять приснился сон с телегами. Константин

заинтересовался наконец, что же в них лежит. Оказалось, что там камни. Или,

может быть, даже простые кирпичи -- большие, в каждой телеге помногу. Легче

от этой новости ему не стало.

Утром опять очень болела голова.

С головной болью стоял Константин на службе в базилике святого Петра.

Лучшего подтверждения прочности их теперешнего положения в Моравии нельзя

было и придумать. Папа Адриан лично освятил подаренное ему Константином и

Мефодием евангелие, написанное по-славянски, новыми значками. Он

торжественно водрузил его в алтаре базилики, на специально сделанном по

этому случаю позолоченном столике.

-- Очень мило с его стороны, -- шепнул Константин Мефодию. -- Особенно,

если учесть, что он не знает славянского. И не понимает в книге ни одной

буквочки. Мало ли, что я там понаписал! Может я коран переписывал... Нет,

правда приятно. Значит, действительно доверяет... Славный человек. --

Мефодий кивнул, не поворачивая головы. Константин помолчал, а потом опять

зашептал: -- Я никогда и представить такого не мог... Что мои детские

секретные закорючки -- я же их придумал, чтобы никто понять не мог что

написано! -- и удостоятся вдруг... гм... такой высочайшей почести...

Мефодий сурово покосился на Константина, но не удержался и чуть заметно

ему подмигнул. Последнее слово папы стихло под сводом базилики и тут же,

ниоткуда и отовсюду, со всех сторон, отраженный стенами, витражами,

рассеченный колоннами, зазвучал торжественный гимн в исполнении хора

мальчиков.

Вечером приехал с письмами гонец из Моравии. Там дело шло полным ходом:

школы работали, в деньгах нужды не было. Чуть-чуть неприятными были только

два письма: от Горазда и Климента (тех самых, первых, учеников). Горазд

жаловался на Климента, Наума и Ангелария, что они затеяли выдумать еще

какие-то буквы!

А Климент в своем письме успокаивал: мол, ничего страшного, чего он

(Горазд) кляузничает? Делаем мы это, мол, просто так, для себя, никого не

учим... И даже объяснял, что за буквы они придумали.

Константин, посмотрев на эти буквы, скривился: -- Никакой фантазии! Ну

посмотри, -- позвал он Мефодия, -- ведь сразу видно, что простые такие

ребята, ну разве так... тупо... можно делать?.. -- он грустно отдал Мефодию

письмо. -- Тоже мне -- славянские Ульфилы...

Климент предлагал просто использовать греческие буквы и только для тех

звуков, которых у греков как бы не было -- придумал несколько новых значков.

Да и те -- слепил из греческих или вообще содрал из других языков.

-- И те, которые у меня взял -- тоже спертые! Вот, букву для звука "Ш",

-- показал Константин, -- я и сам в еврейском... гм... позаимствовал. Уже

недавно, правда. Видишь, на "ШИН" похоже... Фу, -- он отбросил письмо.

Мефодий тоже поморщился.

-- ...Ну никакой фантазии! -- обиженно повторил Константин.

-- А вроде такие были толковые мальчики... Напиши, поругай их, что ли,

немножко?

-- Им же тоже хочется прославиться! -- засмеялся Мефодий. -- Вот они и

стараются, как могут...

Константин ничего не ответил, только пожал плечами, закрыл глаза...

-- Ты не болен? -- спросил, наконец, Мефодий.

Константин кивнул: -- Помру, видать, скоро! -- пошутил он.

В тот же вечер, на закате, он в первый раз потерял сознание. Они втроем

-- с Анастасием -- любовались, стоя на высокой площадке Башни Ангела,

раскинувшимся внизу Римом, Анастасий перечислял, показывая пальцем,

возвышающиеся повсюду вокруг купола церквей, говорил их названия. Вдруг

Константин с тихим стоном повалился на пол.

Пришел он в себя только на следующее утро.

-- Ты всю ночь бредил, -- сказал сидевший рядом Мефодий. -- Говорил...

даже напевал... на каком-то тарабарском языке.

-- На каком?

-- На никаком! Похож, вроде бы, на какие-то: немножко на арабский,

немножко на немецкий, на еврейский тоже, даже на славянский, но разобрать

ничего не удается... Как будто бы я эти слова и знаю, но...

Константин слабо улыбнулся: -- Это все сон.

Мефодий удивился.

-- Сон! -- повторил Константин. -- Мне уже очень давно снится один и

тот же сон. В первый раз приснился еще в Константинополе. Помнишь, когда ты

приперся ко мне среди ночи, а я спросил: "Если приснилась телега, то это к

чему?"

-- Конечно помню! Я ответил...

-- Так вот тогда мне в первый раз это и приснилось. А теперь вот, уже,

наверное, месяц -- каждую ночь...

И Константин рассказал свой сон -- все, что смог выяснить за эти годы:

сколько тысяч телег прокатилось, как часто опять проезжали знакомые телеги

(одну, запряженную приметным быком с белыми ушами и белой кисточкой на

хвосте, Константин видел три раза, правда, каждый раз с новым погонщиком).

-- ...А говорят они все на том языке, который я уже давно пытаюсь

понять и который ты сегодня ночью услышал, когда я бредил, -- закончил

Константин.

-- А что ты говорил?.. -- спросил Мефодий.

-- Я за ними пытался повторять, -- Константин чуть не заплакал. -- Я

совсем чуть-чуть, совсем-совсем чуть-чуть не могу вспомнить! Я знаю, но

забыл!.. Я все эти слова знаю! Точно знаю. Но почему-то забыл!..

-- А куда они эти камни везут? -- спросил Мефодий.

-- Куда?.. -- удивленно переспросил Константин. -- А ведь

действительно, давно пора узнать. Обязательно в следующий раз узнаю. Если до

этого не умру...

Он опять устало закрыл глаза. Потом, взяв Мефодия за руку, улыбнулся и

тихо спросил: -- Хоть сейчас, что ли, в монахи постричься, а, Мефодий? Давно

ведь уже хотел...

Через три дня, перед рассветом (став уже, в монашестве, Кириллом),

Константин попросил срочно привести к нему брата:

-- Доброе утро, Кирилл! -- улыбнулся, войдя, Мефодий.

-- Здорово, Мефодий! -- улыбнулся тот в ответ; за эти три дня он сильно

похудел и совсем ослабел -- не мог теперь даже приподнять головы.

Мефодий принес с собой новые письма из Моравии. Появилось следующее,

четвертое, поколение учеников; Горазд не поленился посчитать, получалось,

что писать и читать за все время научилось уже более пятисот человек! И

почти у каждого из них уже были свои ученики.

Кирилл улыбнулся: -- Прижились-таки, похоже, мои закорючки! Пятьсот...

Если каждый научит еще пятерых -- две с половиной тысячи получится. Еще

через годик -- двенадцать с половиной тысяч... Уже лет через пять некого

будет учить! Представляешь -- туча народа сидит и мои закорючки рисует,

рисует... Как, говоришь, их выдумали называть? "Глаголицей"? -- он

засмеялся. -- Хорошо хоть не "письмицей" какой-нибудь...

-- Знал бы ты, как твой любимый Климент свои новые буквы назвал. Те,

которые как греческие. С перепугу, наверное. Почуял, что они тебе не

понравится...

-- Как?

-- В честь тебя -- "константиницей" -- торжественно произнес Мефодий.

Кирилл чуть не умер от смеха раньше срока.

Переведя наконец дух, он посмотрел на Мефодия: -- Я тебя зачем

позвал-то...

Выглядел Константин теперь совсем плохо -- похудел, осунулся. Мефодий

сказал ему об этом, Кирилл улыбнулся: -- Да я и сам чувствую! Что уж тут

поделаешь. Устал. Три дня за ними шел.

-- Что?..

-- За телегами, говорю, шел. Выяснил я куда они кирпичи везут. Ни за

что не поверишь.

Мефодий молчал.

-- Два дня брел за ними по обочине -- ровным счетом ничего. А потом

вдалеке показалось... Еще целый день шел, пока понял что это за громадина.

Обычная башня, кирпичная. Только очень высокая. Очень! Почти до самого

неба... -- Кирилл улыбнулся, глядя на вздрогнувшего Мефодия, потом сказал:

-- Ну, прощай... Мне обратно пора. Вот язык пойму -- еще чуть-чуть и пойму!

обязательно! я уже почти вспомнил! -- и тогда... А если... Я им дорогу

загорожу, вся стройка тогда остановится... -- он говорил все тише,

невнятнее.

Вошел Анастасий. Он испуганно посмотрел на Кирилла -- неподвижного,

лишь почти беззвучно шевелящего губами, заметил, как он, с трудом двигая

пальцем, чертит что-то на покрывале.

-- Бредит, -- тихо объяснил Мефодий. Он заплакал.

Потом вскрикнул вдруг: -- Бычки!.. -- Испуганно взглянул на замершего

Кирилла. -- Его же бычки задавят! Кирилл! -- он затряс его за плечи. --

Кирилл!!!

Но, похоже, было уже поздно. И что там на самом деле произошло -- так

никто и не узнал. И до сих пор никто не знает.

Зато отпевали Кирилла очень торжественно, с подобающими для человека,

нашедшего мощи святого Климента, почестями.

С хором мальчиков из базилики Святого Петра.

Наум засмеялся: -- Нет, -- сказал он. -- Меня Наумом зовут!

-- Повторяю, -- грозно сказал Константин. -- Теперь твое имя будет

таким!.. -- он опять вывел на доске те же знаки и торжественно произнес: --

Н-А-У-М !.. -- мальчик не выдержал его холодного, торжественного взгляда и

опустил глаза.

-- Твое имя?.. -- спросил Константин у следующего.

Сидящий в углу Мефодий, закрыв лицо руками, тихо смеялся.

Через полгода каждый из этих мальчиков уже свободно читал с листа "Отче

наш...". Вместо "Pater noster...", как приходилось до этого.

А еще через долгих четыре года, когда научились писать и уже сами

пробовали учить этому других ученики тех первых пяти мальчиков, Мефодий

сказал вдруг жалобно Константину (дело было во дворе новой церкви, которую

Мефодий только что освятил):

-- Слушай! Не могу я так больше! Руки опускаются. Давай, что ли, в Рим

поедем?.. Отвезем твой мешок с костями. Потому, что уже измотали меня эти

склоки. Я, кажется, начинаю Фотия понимать...

Все было очень просто: "Отче наш..." вместо "Pater noster..." стало в

последнее время многих вокруг раздражать. Жалобы, как недавно выяснилось,

шли теперь в Рим почти каждый месяц...

-- Опять?!.. -- возмутился Константин. Случившегося только что на

крыльце церкви мерзкого скандала, устроенного каким-то случайно попавшим на

сегодняшнюю службу проезжим итальянцем, он не видел, отходил по малой нужде.

-- Кто? Вот этот старый хрен?.. -- Константин показал кулак удалявшемуся

старичку.

Мефодий грустно кивнул: -- Пообещал -- правильно! -- написать в Рим...

Лично папе. Опять. Ябеда. Слюнтяй!

-- Знаешь, а ведь поедем! -- Константин встал. -- Я им там устрою...

Пойдем, и мы наконец напишем! Прямо сейчас.

Шагая по комнате он еще продолжал возмущаться: -- Сами же облопухались,

а теперь шумят... Вон, Ульфила германцам буквы сделал? Сделал. И никто с тех

пор не возмущается. А сейчас -- опоздали. Так нечего и кричать.

-- Но и буквы у них -- считай латинские, и службы остались на латыни. А

тут -- они же ничегошеньки не понимают. Ты им сразу: вместо "Dominus

vobiscum" -- какое-то "Господи помилуй"! Скандал!..

-- Так ведь так лучше!

-- Не, ну с этим никто не спорит...

-- Вот и пиши! "Проезжая через Херсонес..." Нет, стой. Начнем

торжественнее. "Его преосвятейшеству папе Николаю I. Девять лет назад,

выполняя поручение патриарха Фотия, я возглавил миссию, направленную

константинопольским престолом в Хазарский каганат. По пути к хазарам мне

довелось побывать в городе Херсонесе, где с Божьей помощью, обнаружены были

мною мощи ученика святого Петра, четвертого архиепископа римского святого

Климента, сосланного, как известно, в Таврию в сотом году от рождества

Христова и мученически принявшего смерть в водах Черного моря. Теперь,

спустя восемь веков, волею Господней, мощи святого великомученика Климента,

автора знаменитых "Посланий к девственницам", вновь обретены!.." --

Константин вдруг остановился, рассеянно замолчал. -- Вот только куда я их

сунул? Кажется, в том сундуке, где книги...

Мефодий опять тихо смеялся, склонившись над пергаментом.

Папа Николай I до их приезда в Рим не дожил -- о его смерти Константин

и Мефодий узнали по дороге, ожидая корабля в Дубровнике.

Но папа Адриан II, преемник Николая, тоже оценил подарок по

достоинству. Уже в дне пути от Рима Константина и Мефодия встречала

торжественная делегация: красивый зеленый холм, на который, вывернув из-за

небольшой рощицы, стала взбираться дорога, сверкал издалека пестрой россыпью

раззолоченных одежд духовенства. Ближе к Риму процессия вошла в плотную

толпу горожан. Солдаты с трудом сдерживали натиск всех, ктопытался хотя бы

коснуться золотых носилок, на которых лежали, покрытые расшитым драгоценными

камнями покрывалом, чудотворные мощи святого Климента.

За носилками следовал паланкин папы, потом -- рядом -- два паланкина

поменьше, в которых сидели Константин и Мефодий, следом, пешком,

архиепископы, епископы...

-- Ты хоть что-нибудь похожее мог себе представить? -- весело спросил

Константин, оглядываясь по сторонам.

-- Нет, приятно, а? Хотя даже как-то неловко немножко...

-- Отчего неловко? Мы же их не обманываем -- они и вправду из

Херсонеса...

Какой-то увечный, проскочив между солдатами, с криком вцепился в край

покрывала, чуть не опрокинув носилки с мощами, упал сам, забился в

судорогах. Его отволокли за оцепление.

Процессия приближалась к базилике святого Петра. Константин и Мефодий

оглядывались по сторонам, рассматривали церкви, дворцы, вглядывались в лица

людей.

-- Хороший город! -- сказал Мефодий. -- И люди самые обычные. Тоже

хорошие.

-- И я тем более не пойму, зачем наш Фотий их прошлого папу низложил?

-- это произошло почти два года назад, но много говорили об этом скандале

еще до сих пор. -- Ты можешь мне это объяснить?

-- Да он, наверное, пошутил. Тем более, что кто ж тут его послушался

бы? Что ты, Фотия, что ли, не знаешь?

-- С юмором у него всегда было неважно, -- покачал головой, улыбаясь

радостно кричащим людям, Константин.

Аббат Анастасий, у которого они остановились -- тоже, как когда-то и

Константин при Фотии, библиотекарь -- уже в первый свободный вечер собрал

друзей: послушать в исполнении самого Константина рассказ об обретении мощей

Климента.

Посидели на удивление славно. Глупых вопросов почти никто не задавал.

Эпизод с якорем (привязанным, как было известно, перед смертью к ногам

Климента), который Константин тоже нашел недалеко от костей, окончательно

удовлетворил затесавшихся зануд. Все остальные оказались прелестными людьми!

И вино было отменным: Константин рассказывал вначале о чудаковатом хазарском

Кагане, потом -- о поездке в Сирию и забавной дискуссии с тамошними

мусульманами, о Моравии, о новых буквах.

А Мефодий влез со своей классической, уже десяток раз обкатанной,

байкой о Фотии: так сказать, "кстати о хазарах". Сейчас, когда еще совсем

недавно только о Фотии все в Риме и говорили (ругались папы с патриархами и

раньше -- но в этот раз, похоже, дело, действительно, слишком далеко зашло)

-- успех байки был потрясающим!

Байка заключалась в том, что Фотий -- из хазар. И в качестве

подтверждения этого приводилась фраза императора Михаила. Выслушав однажды

жалобу государственного секретаря на то, что Фотий распространяет учение о

двух душах в человеке (вследствие чего прислуга требует двойной паек),

Михаил, якобы, ужасно развеселился и сказал:

-- Так вот что проповедует эта хазарская рожа!.. -- отсюда и пошло.

-- А он... Фотий... Он, что, и вправду так считает? Что... их две?.. --

испуганно спросил какой-то молоденький монах. -- Я читал, что хазары,

действительно, это говорят... Но Фотий же...

Все захохотали.

-- За слова Михаила -- я ручаюсь, -- сказал Мефодий. -- А остальное,

так сказать, люди рассказали. Нет, конечно, может он и вправду так считает,

я откуда знаю? На эту тему мы с ним, кажется, не говорили. Вот про его

любимое "филиокве" -- сколько угодно. А про две души -- что-то не помню...

-- А вообще-то, он, несомненно, хазар, -- подытожил Константин. -- В

душе, по крайней мере.

Разошлись только глубокой ночью, Константин, усталый, но очень

довольный первым проведенным в Риме днем, уснул, едва коснувшись головой

подушки.

Телеги продолжали катиться.

Этот сон -- один и тот же -- снился Константину вот уже который месяц.

Почти каждую ночь. Попытавшись однажды прикинуть, сколько за это время

мимо него прокатилось телег, Константин испугался.

По утрам, вспоминая сон, он становился мрачным. А со временем

почувствовал, что уже просто болен. Мефодий тоже заметил перемену в

Константине, но пока молчал. Ничего не говорил и сам Константин -- пока было

не до этого.

Приближался ответственнейший богословский диспут. Этакий как бы

экзамен... От него зависело -- продолжатся скандалы в Моравии, или нет.

Константин и Мефодий были уверены в успехе, но, все равно, как и положено

перед экзаменом, немного волновались -- два дня перечитывали, сидя во дворе,

на солнышке, Василия Великого и Григория Богослова.

Экзамен, как и ожидалось, оказался простой формальностью. Римские

богословы, по сравнению с Константинопольскими, были как-то совсем уж

простоваты...

Анастасий, подслушивавший за дверью, крепко обнял вышедших Константина

и Мефодия -- он волновался гораздо больше их. И уже прикупил несколько

кувшинчиков неплохого вина.

Вечером опять собралась приятная компания -- отметили успех. Очень

хорошо посидели.

Ночью, уже под утро, опять приснился сон с телегами. Константин

заинтересовался наконец, что же в них лежит. Оказалось, что там камни. Или,

может быть, даже простые кирпичи -- большие, в каждой телеге помногу. Легче

от этой новости ему не стало.

Утром опять очень болела голова.

С головной болью стоял Константин на службе в базилике святого Петра.

Лучшего подтверждения прочности их теперешнего положения в Моравии нельзя

было и придумать. Папа Адриан лично освятил подаренное ему Константином и

Мефодием евангелие, написанное по-славянски, новыми значками. Он

торжественно водрузил его в алтаре базилики, на специально сделанном по

этому случаю позолоченном столике.

-- Очень мило с его стороны, -- шепнул Константин Мефодию. -- Особенно,

если учесть, что он не знает славянского. И не понимает в книге ни одной

буквочки. Мало ли, что я там понаписал! Может я коран переписывал... Нет,

правда приятно. Значит, действительно доверяет... Славный человек. --

Мефодий кивнул, не поворачивая головы. Константин помолчал, а потом опять

зашептал: -- Я никогда и представить такого не мог... Что мои детские

секретные закорючки -- я же их придумал, чтобы никто понять не мог что

написано! -- и удостоятся вдруг... гм... такой высочайшей почести...

Мефодий сурово покосился на Константина, но не удержался и чуть заметно

ему подмигнул. Последнее слово папы стихло под сводом базилики и тут же,

ниоткуда и отовсюду, со всех сторон, отраженный стенами, витражами,

рассеченный колоннами, зазвучал торжественный гимн в исполнении хора

мальчиков.

Вечером приехал с письмами гонец из Моравии. Там дело шло полным ходом:

школы работали, в деньгах нужды не было. Чуть-чуть неприятными были только

два письма: от Горазда и Климента (тех самых, первых, учеников). Горазд

жаловался на Климента, Наума и Ангелария, что они затеяли выдумать еще

какие-то буквы!

А Климент в своем письме успокаивал: мол, ничего страшного, чего он

(Горазд) кляузничает? Делаем мы это, мол, просто так, для себя, никого не

учим... И даже объяснял, что за буквы они придумали.

Константин, посмотрев на эти буквы, скривился: -- Никакой фантазии! Ну

посмотри, -- позвал он Мефодия, -- ведь сразу видно, что простые такие

ребята, ну разве так... тупо... можно делать?.. -- он грустно отдал Мефодию

письмо. -- Тоже мне -- славянские Ульфилы...

Климент предлагал просто использовать греческие буквы и только для тех

звуков, которых у греков как бы не было -- придумал несколько новых значков.

Да и те -- слепил из греческих или вообще содрал из других языков.

-- И те, которые у меня взял -- тоже спертые! Вот, букву для звука "Ш",

-- показал Константин, -- я и сам в еврейском... гм... позаимствовал. Уже

недавно, правда. Видишь, на "ШИН" похоже... Фу, -- он отбросил письмо.

Мефодий тоже поморщился.

-- ...Ну никакой фантазии! -- обиженно повторил Константин.

-- А вроде такие были толковые мальчики... Напиши, поругай их, что ли,

немножко?

-- Им же тоже хочется прославиться! -- засмеялся Мефодий. -- Вот они и

стараются, как могут...

Константин ничего не ответил, только пожал плечами, закрыл глаза...

-- Ты не болен? -- спросил, наконец, Мефодий.

Константин кивнул: -- Помру, видать, скоро! -- пошутил он.

В тот же вечер, на закате, он в первый раз потерял сознание. Они втроем

-- с Анастасием -- любовались, стоя на высокой площадке Башни Ангела,

раскинувшимся внизу Римом, Анастасий перечислял, показывая пальцем,

возвышающиеся повсюду вокруг купола церквей, говорил их названия. Вдруг

Константин с тихим стоном повалился на пол.

Пришел он в себя только на следующее утро.

-- Ты всю ночь бредил, -- сказал сидевший рядом Мефодий. -- Говорил...

даже напевал... на каком-то тарабарском языке.

-- На каком?

-- На никаком! Похож, вроде бы, на какие-то: немножко на арабский,

немножко на немецкий, на еврейский тоже, даже на славянский, но разобрать

ничего не удается... Как будто бы я эти слова и знаю, но...

Константин слабо улыбнулся: -- Это все сон.

Мефодий удивился.

-- Сон! -- повторил Константин. -- Мне уже очень давно снится один и

тот же сон. В первый раз приснился еще в Константинополе. Помнишь, когда ты

приперся ко мне среди ночи, а я спросил: "Если приснилась телега, то это к

чему?"

-- Конечно помню! Я ответил...

-- Так вот тогда мне в первый раз это и приснилось. А теперь вот, уже,

наверное, месяц -- каждую ночь...

И Константин рассказал свой сон -- все, что смог выяснить за эти годы:

сколько тысяч телег прокатилось, как часто опять проезжали знакомые телеги

(одну, запряженную приметным быком с белыми ушами и белой кисточкой на

хвосте, Константин видел три раза, правда, каждый раз с новым погонщиком).

-- ...А говорят они все на том языке, который я уже давно пытаюсь

понять и который ты сегодня ночью услышал, когда я бредил, -- закончил

Константин.

-- А что ты говорил?.. -- спросил Мефодий.

-- Я за ними пытался повторять, -- Константин чуть не заплакал. -- Я

совсем чуть-чуть, совсем-совсем чуть-чуть не могу вспомнить! Я знаю, но

забыл!.. Я все эти слова знаю! Точно знаю. Но почему-то забыл!..

-- А куда они эти камни везут? -- спросил Мефодий.

-- Куда?.. -- удивленно переспросил Константин. -- А ведь

действительно, давно пора узнать. Обязательно в следующий раз узнаю. Если до

этого не умру...

Он опять устало закрыл глаза. Потом, взяв Мефодия за руку, улыбнулся и

тихо спросил: -- Хоть сейчас, что ли, в монахи постричься, а, Мефодий? Давно

ведь уже хотел...

Через три дня, перед рассветом (став уже, в монашестве, Кириллом),

Константин попросил срочно привести к нему брата:

-- Доброе утро, Кирилл! -- улыбнулся, войдя, Мефодий.

-- Здорово, Мефодий! -- улыбнулся тот в ответ; за эти три дня он сильно

похудел и совсем ослабел -- не мог теперь даже приподнять головы.

Мефодий принес с собой новые письма из Моравии. Появилось следующее,

четвертое, поколение учеников; Горазд не поленился посчитать, получалось,

что писать и читать за все время научилось уже более пятисот человек! И

почти у каждого из них уже были свои ученики.

Кирилл улыбнулся: -- Прижились-таки, похоже, мои закорючки! Пятьсот...

Если каждый научит еще пятерых -- две с половиной тысячи получится. Еще

через годик -- двенадцать с половиной тысяч... Уже лет через пять некого

будет учить! Представляешь -- туча народа сидит и мои закорючки рисует,

рисует... Как, говоришь, их выдумали называть? "Глаголицей"? -- он

засмеялся. -- Хорошо хоть не "письмицей" какой-нибудь...

-- Знал бы ты, как твой любимый Климент свои новые буквы назвал. Те,

которые как греческие. С перепугу, наверное. Почуял, что они тебе не

понравится...

-- Как?

-- В честь тебя -- "константиницей" -- торжественно произнес Мефодий.

Кирилл чуть не умер от смеха раньше срока.

Переведя наконец дух, он посмотрел на Мефодия: -- Я тебя зачем

позвал-то...

Выглядел Константин теперь совсем плохо -- похудел, осунулся. Мефодий

сказал ему об этом, Кирилл улыбнулся: -- Да я и сам чувствую! Что уж тут

поделаешь. Устал. Три дня за ними шел.

-- Что?..

-- За телегами, говорю, шел. Выяснил я куда они кирпичи везут. Ни за

что не поверишь.

Мефодий молчал.

-- Два дня брел за ними по обочине -- ровным счетом ничего. А потом

вдалеке показалось... Еще целый день шел, пока понял что это за громадина.

Обычная башня, кирпичная. Только очень высокая. Очень! Почти до самого

неба... -- Кирилл улыбнулся, глядя на вздрогнувшего Мефодия, потом сказал:

-- Ну, прощай... Мне обратно пора. Вот язык пойму -- еще чуть-чуть и пойму!

обязательно! я уже почти вспомнил! -- и тогда... А если... Я им дорогу

загорожу, вся стройка тогда остановится... -- он говорил все тише,

невнятнее.

Вошел Анастасий. Он испуганно посмотрел на Кирилла -- неподвижного,

лишь почти беззвучно шевелящего губами, заметил, как он, с трудом двигая

пальцем, чертит что-то на покрывале.

-- Бредит, -- тихо объяснил Мефодий. Он заплакал.

Потом вскрикнул вдруг: -- Бычки!.. -- Испуганно взглянул на замершего

Кирилла. -- Его же бычки задавят! Кирилл! -- он затряс его за плечи. --

Кирилл!!!

Но, похоже, было уже поздно. И что там на самом деле произошло -- так

никто и не узнал. И до сих пор никто не знает.

Зато отпевали Кирилла очень торжественно, с подобающими для человека,

нашедшего мощи святого Климента, почестями.

С хором мальчиков из базилики Святого Петра.

Наум засмеялся: -- Нет, -- сказал он. -- Меня Наумом зовут!

-- Повторяю, -- грозно сказал Константин. -- Теперь твое имя будет

таким!.. -- он опять вывел на доске те же знаки и торжественно произнес: --

Н-А-У-М !.. -- мальчик не выдержал его холодного, торжественного взгляда и

опустил глаза.

-- Твое имя?.. -- спросил Константин у следующего.

Сидящий в углу Мефодий, закрыв лицо руками, тихо смеялся.

Через полгода каждый из этих мальчиков уже свободно читал с листа "Отче

наш...". Вместо "Pater noster...", как приходилось до этого.

А еще через долгих четыре года, когда научились писать и уже сами

пробовали учить этому других ученики тех первых пяти мальчиков, Мефодий

сказал вдруг жалобно Константину (дело было во дворе новой церкви, которую

Мефодий только что освятил):

-- Слушай! Не могу я так больше! Руки опускаются. Давай, что ли, в Рим

поедем?.. Отвезем твой мешок с костями. Потому, что уже измотали меня эти

склоки. Я, кажется, начинаю Фотия понимать...

Все было очень просто: "Отче наш..." вместо "Pater noster..." стало в

последнее время многих вокруг раздражать. Жалобы, как недавно выяснилось,

шли теперь в Рим почти каждый месяц...

-- Опять?!.. -- возмутился Константин. Случившегося только что на

крыльце церкви мерзкого скандала, устроенного каким-то случайно попавшим на

сегодняшнюю службу проезжим итальянцем, он не видел, отходил по малой нужде.

-- Кто? Вот этот старый хрен?.. -- Константин показал кулак удалявшемуся

старичку.

Мефодий грустно кивнул: -- Пообещал -- правильно! -- написать в Рим...

Лично папе. Опять. Ябеда. Слюнтяй!

-- Знаешь, а ведь поедем! -- Константин встал. -- Я им там устрою...

Пойдем, и мы наконец напишем! Прямо сейчас.

Шагая по комнате он еще продолжал возмущаться: -- Сами же облопухались,

а теперь шумят... Вон, Ульфила германцам буквы сделал? Сделал. И никто с тех

пор не возмущается. А сейчас -- опоздали. Так нечего и кричать.

-- Но и буквы у них -- считай латинские, и службы остались на латыни. А

тут -- они же ничегошеньки не понимают. Ты им сразу: вместо "Dominus

vobiscum" -- какое-то "Господи помилуй"! Скандал!..

-- Так ведь так лучше!

-- Не, ну с этим никто не спорит...

-- Вот и пиши! "Проезжая через Херсонес..." Нет, стой. Начнем

торжественнее. "Его преосвятейшеству папе Николаю I. Девять лет назад,

выполняя поручение патриарха Фотия, я возглавил миссию, направленную

константинопольским престолом в Хазарский каганат. По пути к хазарам мне

довелось побывать в городе Херсонесе, где с Божьей помощью, обнаружены были

мною мощи ученика святого Петра, четвертого архиепископа римского святого

Климента, сосланного, как известно, в Таврию в сотом году от рождества

Христова и мученически принявшего смерть в водах Черного моря. Теперь,

спустя восемь веков, волею Господней, мощи святого великомученика Климента,

автора знаменитых "Посланий к девственницам", вновь обретены!.." --

Константин вдруг остановился, рассеянно замолчал. -- Вот только куда я их

сунул? Кажется, в том сундуке, где книги...

Мефодий опять тихо смеялся, склонившись над пергаментом.

Папа Николай I до их приезда в Рим не дожил -- о его смерти Константин

и Мефодий узнали по дороге, ожидая корабля в Дубровнике.

Но папа Адриан II, преемник Николая, тоже оценил подарок по

достоинству. Уже в дне пути от Рима Константина и Мефодия встречала

торжественная делегация: красивый зеленый холм, на который, вывернув из-за

небольшой рощицы, стала взбираться дорога, сверкал издалека пестрой россыпью

раззолоченных одежд духовенства. Ближе к Риму процессия вошла в плотную

толпу горожан. Солдаты с трудом сдерживали натиск всех, ктопытался хотя бы

коснуться золотых носилок, на которых лежали, покрытые расшитым драгоценными

камнями покрывалом, чудотворные мощи святого Климента.

За носилками следовал паланкин папы, потом -- рядом -- два паланкина

поменьше, в которых сидели Константин и Мефодий, следом, пешком,

архиепископы, епископы...

-- Ты хоть что-нибудь похожее мог себе представить? -- весело спросил

Константин, оглядываясь по сторонам.

-- Нет, приятно, а? Хотя даже как-то неловко немножко...

-- Отчего неловко? Мы же их не обманываем -- они и вправду из

Херсонеса...

Какой-то увечный, проскочив между солдатами, с криком вцепился в край

покрывала, чуть не опрокинув носилки с мощами, упал сам, забился в

судорогах. Его отволокли за оцепление.

Процессия приближалась к базилике святого Петра. Константин и Мефодий

оглядывались по сторонам, рассматривали церкви, дворцы, вглядывались в лица

людей.

-- Хороший город! -- сказал Мефодий. -- И люди самые обычные. Тоже

хорошие.

-- И я тем более не пойму, зачем наш Фотий их прошлого папу низложил?

-- это произошло почти два года назад, но много говорили об этом скандале

еще до сих пор. -- Ты можешь мне это объяснить?

-- Да он, наверное, пошутил. Тем более, что кто ж тут его послушался

бы? Что ты, Фотия, что ли, не знаешь?

-- С юмором у него всегда было неважно, -- покачал головой, улыбаясь

радостно кричащим людям, Константин.

Аббат Анастасий, у которого они остановились -- тоже, как когда-то и

Константин при Фотии, библиотекарь -- уже в первый свободный вечер собрал

друзей: послушать в исполнении самого Константина рассказ об обретении мощей

Климента.

Посидели на удивление славно. Глупых вопросов почти никто не задавал.

Эпизод с якорем (привязанным, как было известно, перед смертью к ногам

Климента), который Константин тоже нашел недалеко от костей, окончательно

удовлетворил затесавшихся зануд. Все остальные оказались прелестными людьми!

И вино было отменным: Константин рассказывал вначале о чудаковатом хазарском

Кагане, потом -- о поездке в Сирию и забавной дискуссии с тамошними

мусульманами, о Моравии, о новых буквах.

А Мефодий влез со своей классической, уже десяток раз обкатанной,

байкой о Фотии: так сказать, "кстати о хазарах". Сейчас, когда еще совсем

недавно только о Фотии все в Риме и говорили (ругались папы с патриархами и

раньше -- но в этот раз, похоже, дело, действительно, слишком далеко зашло)

-- успех байки был потрясающим!

Байка заключалась в том, что Фотий -- из хазар. И в качестве

подтверждения этого приводилась фраза императора Михаила. Выслушав однажды

жалобу государственного секретаря на то, что Фотий распространяет учение о

двух душах в человеке (вследствие чего прислуга требует двойной паек),

Михаил, якобы, ужасно развеселился и сказал:

-- Так вот что проповедует эта хазарская рожа!.. -- отсюда и пошло.

-- А он... Фотий... Он, что, и вправду так считает? Что... их две?.. --

испуганно спросил какой-то молоденький монах. -- Я читал, что хазары,

действительно, это говорят... Но Фотий же...

Все захохотали.

-- За слова Михаила -- я ручаюсь, -- сказал Мефодий. -- А остальное,

так сказать, люди рассказали. Нет, конечно, может он и вправду так считает,

я откуда знаю? На эту тему мы с ним, кажется, не говорили. Вот про его

любимое "филиокве" -- сколько угодно. А про две души -- что-то не помню...

-- А вообще-то, он, несомненно, хазар, -- подытожил Константин. -- В

душе, по крайней мере.

Разошлись только глубокой ночью, Константин, усталый, но очень

довольный первым проведенным в Риме днем, уснул, едва коснувшись головой

подушки.

Телеги продолжали катиться.

Этот сон -- один и тот же -- снился Константину вот уже который месяц.

Почти каждую ночь. Попытавшись однажды прикинуть, сколько за это время

мимо него прокатилось телег, Константин испугался.

По утрам, вспоминая сон, он становился мрачным. А со временем

почувствовал, что уже просто болен. Мефодий тоже заметил перемену в

Константине, но пока молчал. Ничего не говорил и сам Константин -- пока было

не до этого.

Приближался ответственнейший богословский диспут. Этакий как бы

экзамен... От него зависело -- продолжатся скандалы в Моравии, или нет.

Константин и Мефодий были уверены в успехе, но, все равно, как и положено

перед экзаменом, немного волновались -- два дня перечитывали, сидя во дворе,

на солнышке, Василия Великого и Григория Богослова.

Экзамен, как и ожидалось, оказался простой формальностью. Римские

богословы, по сравнению с Константинопольскими, были как-то совсем уж

простоваты...

Анастасий, подслушивавший за дверью, крепко обнял вышедших Константина

и Мефодия -- он волновался гораздо больше их. И уже прикупил несколько

кувшинчиков неплохого вина.

Вечером опять собралась приятная компания -- отметили успех. Очень

хорошо посидели.

Ночью, уже под утро, опять приснился сон с телегами. Константин

заинтересовался наконец, что же в них лежит. Оказалось, что там камни. Или,

может быть, даже простые кирпичи -- большие, в каждой телеге помногу. Легче

от этой новости ему не стало.

Утром опять очень болела голова.

С головной болью стоял Константин на службе в базилике святого Петра.

Лучшего подтверждения прочности их теперешнего положения в Моравии нельзя

было и придумать. Папа Адриан лично освятил подаренное ему Константином и

Мефодием евангелие, написанное по-славянски, новыми значками. Он

торжественно водрузил его в алтаре базилики, на специально сделанном по

этому случаю позолоченном столике.

-- Очень мило с его стороны, -- шепнул Константин Мефодию. -- Особенно,

если учесть, что он не знает славянского. И не понимает в книге ни одной

буквочки. Мало ли, что я там понаписал! Может я коран переписывал... Нет,

правда приятно. Значит, действительно доверяет... Славный человек. --

Мефодий кивнул, не поворачивая головы. Константин помолчал, а потом опять

зашептал: -- Я никогда и представить такого не мог... Что мои детские

секретные закорючки -- я же их придумал, чтобы никто понять не мог что

написано! -- и удостоятся вдруг... гм... такой высочайшей почести...

Мефодий сурово покосился на Константина, но не удержался и чуть заметно

ему подмигнул. Последнее слово папы стихло под сводом базилики и тут же,

ниоткуда и отовсюду, со всех сторон, отраженный стенами, витражами,

рассеченный колоннами, зазвучал торжественный гимн в исполнении хора

мальчиков.

Вечером приехал с письмами гонец из Моравии. Там дело шло полным ходом:

школы работали, в деньгах нужды не было. Чуть-чуть неприятными были только

два письма: от Горазда и Климента (тех самых, первых, учеников). Горазд

жаловался на Климента, Наума и Ангелария, что они затеяли выдумать еще

какие-то буквы!

А Климент в своем письме успокаивал: мол, ничего страшного, чего он

(Горазд) кляузничает? Делаем мы это, мол, просто так, для себя, никого не

учим... И даже объяснял, что за буквы они придумали.

Константин, посмотрев на эти буквы, скривился: -- Никакой фантазии! Ну

посмотри, -- позвал он Мефодия, -- ведь сразу видно, что простые такие

ребята, ну разве так... тупо... можно делать?.. -- он грустно отдал Мефодию

письмо. -- Тоже мне -- славянские Ульфилы...

Климент предлагал просто использовать греческие буквы и только для тех

звуков, которых у греков как бы не было -- придумал несколько новых значков.

Да и те -- слепил из греческих или вообще содрал из других языков.

-- И те, которые у меня взял -- тоже спертые! Вот, букву для звука "Ш",

-- показал Константин, -- я и сам в еврейском... гм... позаимствовал. Уже

недавно, правда. Видишь, на "ШИН" похоже... Фу, -- он отбросил письмо.

Мефодий тоже поморщился.

-- ...Ну никакой фантазии! -- обиженно повторил Константин.

-- А вроде такие были толковые мальчики... Напиши, поругай их, что ли,

немножко?

-- Им же тоже хочется прославиться! -- засмеялся Мефодий. -- Вот они и

стараются, как могут...

Константин ничего не ответил, только пожал плечами, закрыл глаза...

-- Ты не болен? -- спросил, наконец, Мефодий.

Константин кивнул: -- Помру, видать, скоро! -- пошутил он.

В тот же вечер, на закате, он в первый раз потерял сознание. Они втроем

-- с Анастасием -- любовались, стоя на высокой площадке Башни Ангела,

раскинувшимся внизу Римом, Анастасий перечислял, показывая пальцем,

возвышающиеся повсюду вокруг купола церквей, говорил их названия. Вдруг

Константин с тихим стоном повалился на пол.

Пришел он в себя только на следующее утро.

-- Ты всю ночь бредил, -- сказал сидевший рядом Мефодий. -- Говорил...

даже напевал... на каком-то тарабарском языке.

-- На каком?

-- На никаком! Похож, вроде бы, на какие-то: немножко на арабский,

немножко на немецкий, на еврейский тоже, даже на славянский, но разобрать

ничего не удается... Как будто бы я эти слова и знаю, но...

Константин слабо улыбнулся: -- Это все сон.

Мефодий удивился.

-- Сон! -- повторил Константин. -- Мне уже очень давно снится один и

тот же сон. В первый раз приснился еще в Константинополе. Помнишь, когда ты

приперся ко мне среди ночи, а я спросил: "Если приснилась телега, то это к

чему?"

-- Конечно помню! Я ответил...

-- Так вот тогда мне в первый раз это и приснилось. А теперь вот, уже,

наверное, месяц -- каждую ночь...

И Константин рассказал свой сон -- все, что смог выяснить за эти годы:

сколько тысяч телег прокатилось, как часто опять проезжали знакомые телеги

(одну, запряженную приметным быком с белыми ушами и белой кисточкой на

хвосте, Константин видел три раза, правда, каждый раз с новым погонщиком).

-- ...А говорят они все на том языке, который я уже давно пытаюсь

понять и который ты сегодня ночью услышал, когда я бредил, -- закончил

Константин.

-- А что ты говорил?.. -- спросил Мефодий.

-- Я за ними пытался повторять, -- Константин чуть не заплакал. -- Я

совсем чуть-чуть, совсем-совсем чуть-чуть не могу вспомнить! Я знаю, но

забыл!.. Я все эти слова знаю! Точно знаю. Но почему-то забыл!..

-- А куда они эти камни везут? -- спросил Мефодий.

-- Куда?.. -- удивленно переспросил Константин. -- А ведь

действительно, давно пора узнать. Обязательно в следующий раз узнаю. Если до

этого не умру...

Он опять устало закрыл глаза. Потом, взяв Мефодия за руку, улыбнулся и

тихо спросил: -- Хоть сейчас, что ли, в монахи постричься, а, Мефодий? Давно

ведь уже хотел...

Через три дня, перед рассветом (став уже, в монашестве, Кириллом),

Константин попросил срочно привести к нему брата:

-- Доброе утро, Кирилл! -- улыбнулся, войдя, Мефодий.

-- Здорово, Мефодий! -- улыбнулся тот в ответ; за эти три дня он сильно

похудел и совсем ослабел -- не мог теперь даже приподнять головы.

Мефодий принес с собой новые письма из Моравии. Появилось следующее,

четвертое, поколение учеников; Горазд не поленился посчитать, получалось,

что писать и читать за все время научилось уже более пятисот человек! И

почти у каждого из них уже были свои ученики.

Кирилл улыбнулся: -- Прижились-таки, похоже, мои закорючки! Пятьсот...

Если каждый научит еще пятерых -- две с половиной тысячи получится. Еще

через годик -- двенадцать с половиной тысяч... Уже лет через пять некого

будет учить! Представляешь -- туча народа сидит и мои закорючки рисует,

рисует... Как, говоришь, их выдумали называть? "Глаголицей"? -- он

засмеялся. -- Хорошо хоть не "письмицей" какой-нибудь...

-- Знал бы ты, как твой любимый Климент свои новые буквы назвал. Те,

которые как греческие. С перепугу, наверное. Почуял, что они тебе не

понравится...

-- Как?

-- В честь тебя -- "константиницей" -- торжественно произнес Мефодий.

Кирилл чуть не умер от смеха раньше срока.

Переведя наконец дух, он посмотрел на Мефодия: -- Я тебя зачем

позвал-то...

Выглядел Константин теперь совсем плохо -- похудел, осунулся. Мефодий

сказал ему об этом, Кирилл улыбнулся: -- Да я и сам чувствую! Что уж тут

поделаешь. Устал. Три дня за ними шел.

-- Что?..

-- За телегами, говорю, шел. Выяснил я куда они кирпичи везут. Ни за

что не поверишь.

Мефодий молчал.

-- Два дня брел за ними по обочине -- ровным счетом ничего. А потом

вдалеке показалось... Еще целый день шел, пока понял что это за громадина.

Обычная башня, кирпичная. Только очень высокая. Очень! Почти до самого

неба... -- Кирилл улыбнулся, глядя на вздрогнувшего Мефодия, потом сказал:

-- Ну, прощай... Мне обратно пора. Вот язык пойму -- еще чуть-чуть и пойму!

обязательно! я уже почти вспомнил! -- и тогда... А если... Я им дорогу

загорожу, вся стройка тогда остановится... -- он говорил все тише,

невнятнее.

Вошел Анастасий. Он испуганно посмотрел на Кирилла -- неподвижного,

лишь почти беззвучно шевелящего губами, заметил, как он, с трудом двигая

пальцем, чертит что-то на покрывале.

-- Бредит, -- тихо объяснил Мефодий. Он заплакал.

Потом вскрикнул вдруг: -- Бычки!.. -- Испуганно взглянул на замершего

Кирилла. -- Его же бычки задавят! Кирилл! -- он затряс его за плечи. --

Кирилл!!!

Но, похоже, было уже поздно. И что там на самом деле произошло -- так

никто и не узнал. И до сих пор никто не знает.

Зато отпевали Кирилла очень торжественно, с подобающими для человека,

нашедшего мощи святого Климента, почестями.

С хором мальчиков из базилики Святого Петра.

Наум засмеялся: -- Нет, -- сказал он. -- Меня Наумом зовут!

-- Повторяю, -- грозно сказал Константин. -- Теперь твое имя будет

таким!.. -- он опять вывел на доске те же знаки и торжественно произнес: --

Н-А-У-М !.. -- мальчик не выдержал его холодного, торжественного взгляда и

опустил глаза.

-- Твое имя?.. -- спросил Константин у следующего.

Сидящий в углу Мефодий, закрыв лицо руками, тихо смеялся.

Через полгода каждый из этих мальчиков уже свободно читал с листа "Отче

наш...". Вместо "Pater noster...", как приходилось до этого.

А еще через долгих четыре года, когда научились писать и уже сами

пробовали учить этому других ученики тех первых пяти мальчиков, Мефодий

сказал вдруг жалобно Константину (дело было во дворе новой церкви, которую

Мефодий только что освятил):

-- Слушай! Не могу я так больше! Руки опускаются. Давай, что ли, в Рим

поедем?.. Отвезем твой мешок с костями. Потому, что уже измотали меня эти

склоки. Я, кажется, начинаю Фотия понимать...

Все было очень просто: "Отче наш..." вместо "Pater noster..." стало в

последнее время многих вокруг раздражать. Жалобы, как недавно выяснилось,

шли теперь в Рим почти каждый месяц...

-- Опять?!.. -- возмутился Константин. Случившегося только что на

крыльце церкви мерзкого скандала, устроенного каким-то случайно попавшим на

сегодняшнюю службу проезжим итальянцем, он не видел, отходил по малой нужде.

-- Кто? Вот этот старый хрен?.. -- Константин показал кулак удалявшемуся

старичку.

Мефодий грустно кивнул: -- Пообещал -- правильно! -- написать в Рим...

Лично папе. Опять. Ябеда. Слюнтяй!

-- Знаешь, а ведь поедем! -- Константин встал. -- Я им там устрою...

Пойдем, и мы наконец напишем! Прямо сейчас.

Шагая по комнате он еще продолжал возмущаться: -- Сами же облопухались,

а теперь шумят... Вон, Ульфила германцам буквы сделал? Сделал. И никто с тех

пор не возмущается. А сейчас -- опоздали. Так нечего и кричать.

-- Но и буквы у них -- считай латинские, и службы остались на латыни. А

тут -- они же ничегошеньки не понимают. Ты им сразу: вместо "Dominus

vobiscum" -- какое-то "Господи помилуй"! Скандал!..

-- Так ведь так лучше!

-- Не, ну с этим никто не спорит...

-- Вот и пиши! "Проезжая через Херсонес..." Нет, стой. Начнем

торжественнее. "Его преосвятейшеству папе Николаю I. Девять лет назад,

выполняя поручение патриарха Фотия, я возглавил миссию, направленную

константинопольским престолом в Хазарский каганат. По пути к хазарам мне

довелось побывать в городе Херсонесе, где с Божьей помощью, обнаружены были

мною мощи ученика святого Петра, четвертого архиепископа римского святого

Климента, сосланного, как известно, в Таврию в сотом году от рождества

Христова и мученически принявшего смерть в водах Черного моря. Теперь,

спустя восемь веков, волею Господней, мощи святого великомученика Климента,

автора знаменитых "Посланий к девственницам", вновь обретены!.." --

Константин вдруг остановился, рассеянно замолчал. -- Вот только куда я их

сунул? Кажется, в том сундуке, где книги...

Мефодий опять тихо смеялся, склонившись над пергаментом.

Папа Николай I до их приезда в Рим не дожил -- о его смерти Константин

и Мефодий узнали по дороге, ожидая корабля в Дубровнике.

Но папа Адриан II, преемник Николая, тоже оценил подарок по

достоинству. Уже в дне пути от Рима Константина и Мефодия встречала

торжественная делегация: красивый зеленый холм, на который, вывернув из-за

небольшой рощицы, стала взбираться дорога, сверкал издалека пестрой россыпью

раззолоченных одежд духовенства. Ближе к Риму процессия вошла в плотную

толпу горожан. Солдаты с трудом сдерживали натиск всех, ктопытался хотя бы

коснуться золотых носилок, на которых лежали, покрытые расшитым драгоценными

камнями покрывалом, чудотворные мощи святого Климента.

За носилками следовал паланкин папы, потом -- рядом -- два паланкина

поменьше, в которых сидели Константин и Мефодий, следом, пешком,

архиепископы, епископы...

-- Ты хоть что-нибудь похожее мог себе представить? -- весело спросил

Константин, оглядываясь по сторонам.

-- Нет, приятно, а? Хотя даже как-то неловко немножко...

-- Отчего неловко? Мы же их не обманываем -- они и вправду из

Херсонеса...

Какой-то увечный, проскочив между солдатами, с криком вцепился в край

покрывала, чуть не опрокинув носилки с мощами, упал сам, забился в

судорогах. Его отволокли за оцепление.

Процессия приближалась к базилике святого Петра. Константин и Мефодий

оглядывались по сторонам, рассматривали церкви, дворцы, вглядывались в лица

людей.

-- Хороший город! -- сказал Мефодий. -- И люди самые обычные. Тоже

хорошие.

-- И я тем более не пойму, зачем наш Фотий их прошлого папу низложил?

-- это произошло почти два года назад, но много говорили об этом скандале

еще до сих пор. -- Ты можешь мне это объяснить?

-- Да он, наверное, пошутил. Тем более, что кто ж тут его послушался

бы? Что ты, Фотия, что ли, не знаешь?

-- С юмором у него всегда было неважно, -- покачал головой, улыбаясь

радостно кричащим людям, Константин.

Аббат Анастасий, у которого они остановились -- тоже, как когда-то и

Константин при Фотии, библиотекарь -- уже в первый свободный вечер собрал

друзей: послушать в исполнении самого Константина рассказ об обретении мощей

Климента.

Посидели на удивление славно. Глупых вопросов почти никто не задавал.

Эпизод с якорем (привязанным, как было известно, перед смертью к ногам

Климента), который Константин тоже нашел недалеко от костей, окончательно

удовлетворил затесавшихся зануд. Все остальные оказались прелестными людьми!

И вино было отменным: Константин рассказывал вначале о чудаковатом хазарском

Кагане, потом -- о поездке в Сирию и забавной дискуссии с тамошними

мусульманами, о Моравии, о новых буквах.

А Мефодий влез со своей классической, уже десяток раз обкатанной,

байкой о Фотии: так сказать, "кстати о хазарах". Сейчас, когда еще совсем

недавно только о Фотии все в Риме и говорили (ругались папы с патриархами и

раньше -- но в этот раз, похоже, дело, действительно, слишком далеко зашло)

-- успех байки был потрясающим!

Байка заключалась в том, что Фотий -- из хазар. И в качестве

подтверждения этого приводилась фраза императора Михаила. Выслушав однажды

жалобу государственного секретаря на то, что Фотий распространяет учение о

двух душах в человеке (вследствие чего прислуга требует двойной паек),

Михаил, якобы, ужасно развеселился и сказал:

-- Так вот что проповедует эта хазарская рожа!.. -- отсюда и пошло.

-- А он... Фотий... Он, что, и вправду так считает? Что... их две?.. --

испуганно спросил какой-то молоденький монах. -- Я читал, что хазары,

действительно, это говорят... Но Фотий же...

Все захохотали.

-- За слова Михаила -- я ручаюсь, -- сказал Мефодий. -- А остальное,

так сказать, люди рассказали. Нет, конечно, может он и вправду так считает,

я откуда знаю? На эту тему мы с ним, кажется, не говорили. Вот про его

любимое "филиокве" -- сколько угодно. А про две души -- что-то не помню...

-- А вообще-то, он, несомненно, хазар, -- подытожил Константин. -- В

душе, по крайней мере.

Разошлись только глубокой ночью, Константин, усталый, но очень

довольный первым проведенным в Риме днем, уснул, едва коснувшись головой

подушки.

Телеги продолжали катиться.

Этот сон -- один и тот же -- снился Константину вот уже который месяц.

Почти каждую ночь. Попытавшись однажды прикинуть, сколько за это время

мимо него прокатилось телег, Константин испугался.

По утрам, вспоминая сон, он становился мрачным. А со временем

почувствовал, что уже просто болен. Мефодий тоже заметил перемену в

Константине, но пока молчал. Ничего не говорил и сам Константин -- пока было

не до этого.

Приближался ответственнейший богословский диспут. Этакий как бы

экзамен... От него зависело -- продолжатся скандалы в Моравии, или нет.

Константин и Мефодий были уверены в успехе, но, все равно, как и положено

перед экзаменом, немного волновались -- два дня перечитывали, сидя во дворе,

на солнышке, Василия Великого и Григория Богослова.

Экзамен, как и ожидалось, оказался простой формальностью. Римские

богословы, по сравнению с Константинопольскими, были как-то совсем уж

простоваты...

Анастасий, подслушивавший за дверью, крепко обнял вышедших Константина

и Мефодия -- он волновался гораздо больше их. И уже прикупил несколько

кувшинчиков неплохого вина.

Вечером опять собралась приятная компания -- отметили успех. Очень

хорошо посидели.

Ночью, уже под утро, опять приснился сон с телегами. Константин

заинтересовался наконец, что же в них лежит. Оказалось, что там камни. Или,

может быть, даже простые кирпичи -- большие, в каждой телеге помногу. Легче

от этой новости ему не стало.

Утром опять очень болела голова.

С головной болью стоял Константин на службе в базилике святого Петра.

Лучшего подтверждения прочности их теперешнего положения в Моравии нельзя

было и придумать. Папа Адриан лично освятил подаренное ему Константином и

Мефодием евангелие, написанное по-славянски, новыми значками. Он

торжественно водрузил его в алтаре базилики, на специально сделанном по

этому случаю позолоченном столике.

-- Очень мило с его стороны, -- шепнул Константин Мефодию. -- Особенно,

если учесть, что он не знает славянского. И не понимает в книге ни одной

буквочки. Мало ли, что я там понаписал! Может я коран переписывал... Нет,

правда приятно. Значит, действительно доверяет... Славный человек. --

Мефодий кивнул, не поворачивая головы. Константин помолчал, а потом опять

зашептал: -- Я никогда и представить такого не мог... Что мои детские

секретные закорючки -- я же их придумал, чтобы никто понять не мог что

написано! -- и удостоятся вдруг... гм... такой высочайшей почести...

Мефодий сурово покосился на Константина, но не удержался и чуть заметно

ему подмигнул. Последнее слово папы стихло под сводом базилики и тут же,

ниоткуда и отовсюду, со всех сторон, отраженный стенами, витражами,

рассеченный колоннами, зазвучал торжественный гимн в исполнении хора

мальчиков.

Вечером приехал с письмами гонец из Моравии. Там дело шло полным ходом:

школы работали, в деньгах нужды не было. Чуть-чуть неприятными были только

два письма: от Горазда и Климента (тех самых, первых, учеников). Горазд

жаловался на Климента, Наума и Ангелария, что они затеяли выдумать еще

какие-то буквы!

А Климент в своем письме успокаивал: мол, ничего страшного, чего он

(Горазд) кляузничает? Делаем мы это, мол, просто так, для себя, никого не

учим... И даже объяснял, что за буквы они придумали.

Константин, посмотрев на эти буквы, скривился: -- Никакой фантазии! Ну

посмотри, -- позвал он Мефодия, -- ведь сразу видно, что простые такие

ребята, ну разве так... тупо... можно делать?.. -- он грустно отдал Мефодию

письмо. -- Тоже мне -- славянские Ульфилы...

Климент предлагал просто использовать греческие буквы и только для тех

звуков, которых у греков как бы не было -- придумал несколько новых значков.

Да и те -- слепил из греческих или вообще содрал из других языков.

-- И те, которые у меня взял -- тоже спертые! Вот, букву для звука "Ш",

-- показал Константин, -- я и сам в еврейском... гм... позаимствовал. Уже

недавно, правда. Видишь, на "ШИН" похоже... Фу, -- он отбросил письмо.

Мефодий тоже поморщился.

-- ...Ну никакой фантазии! -- обиженно повторил Константин.

-- А вроде такие были толковые мальчики... Напиши, поругай их, что ли,

немножко?

-- Им же тоже хочется прославиться! -- засмеялся Мефодий. -- Вот они и

стараются, как могут...

Константин ничего не ответил, только пожал плечами, закрыл глаза...

-- Ты не болен? -- спросил, наконец, Мефодий.

Константин кивнул: -- Помру, видать, скоро! -- пошутил он.

В тот же вечер, на закате, он в первый раз потерял сознание. Они втроем

-- с Анастасием -- любовались, стоя на высокой площадке Башни Ангела,

раскинувшимся внизу Римом, Анастасий перечислял, показывая пальцем,

возвышающиеся повсюду вокруг купола церквей, говорил их названия. Вдруг

Константин с тихим стоном повалился на пол.

Пришел он в себя только на следующее утро.

-- Ты всю ночь бредил, -- сказал сидевший рядом Мефодий. -- Говорил...

даже напевал... на каком-то тарабарском языке.

-- На каком?

-- На никаком! Похож, вроде бы, на какие-то: немножко на арабский,

немножко на немецкий, на еврейский тоже, даже на славянский, но разобрать

ничего не удается... Как будто бы я эти слова и знаю, но...

Константин слабо улыбнулся: -- Это все сон.

Мефодий удивился.

-- Сон! -- повторил Константин. -- Мне уже очень давно снится один и

тот же сон. В первый раз приснился еще в Константинополе. Помнишь, когда ты

приперся ко мне среди ночи, а я спросил: "Если приснилась телега, то это к

чему?"

-- Конечно помню! Я ответил...

-- Так вот тогда мне в первый раз это и приснилось. А теперь вот, уже,

наверное, месяц -- каждую ночь...

И Константин рассказал свой сон -- все, что смог выяснить за эти годы:

сколько тысяч телег прокатилось, как часто опять проезжали знакомые телеги

(одну, запряженную приметным быком с белыми ушами и белой кисточкой на

хвосте, Константин видел три раза, правда, каждый раз с новым погонщиком).

-- ...А говорят они все на том языке, который я уже давно пытаюсь

понять и который ты сегодня ночью услышал, когда я бредил, -- закончил

Константин.

-- А что ты говорил?.. -- спросил Мефодий.

-- Я за ними пытался повторять, -- Константин чуть не заплакал. -- Я

совсем чуть-чуть, совсем-совсем чуть-чуть не могу вспомнить! Я знаю, но

забыл!.. Я все эти слова знаю! Точно знаю. Но почему-то забыл!..

-- А куда они эти камни везут? -- спросил Мефодий.

-- Куда?.. -- удивленно переспросил Константин. -- А ведь

действительно, давно пора узнать. Обязательно в следующий раз узнаю. Если до

этого не умру...

Он опять устало закрыл глаза. Потом, взяв Мефодия за руку, улыбнулся и

тихо спросил: -- Хоть сейчас, что ли, в монахи постричься, а, Мефодий? Давно

ведь уже хотел...

Через три дня, перед рассветом (став уже, в монашестве, Кириллом),

Константин попросил срочно привести к нему брата:

-- Доброе утро, Кирилл! -- улыбнулся, войдя, Мефодий.

-- Здорово, Мефодий! -- улыбнулся тот в ответ; за эти три дня он сильно

похудел и совсем ослабел -- не мог теперь даже приподнять головы.

Мефодий принес с собой новые письма из Моравии. Появилось следующее,

четвертое, поколение учеников; Горазд не поленился посчитать, получалось,

что писать и читать за все время научилось уже более пятисот человек! И

почти у каждого из них уже были свои ученики.

Кирилл улыбнулся: -- Прижились-таки, похоже, мои закорючки! Пятьсот...

Если каждый научит еще пятерых -- две с половиной тысячи получится. Еще

через годик -- двенадцать с половиной тысяч... Уже лет через пять некого

будет учить! Представляешь -- туча народа сидит и мои закорючки рисует,

рисует... Как, говоришь, их выдумали называть? "Глаголицей"? -- он

засмеялся. -- Хорошо хоть не "письмицей" какой-нибудь...

-- Знал бы ты, как твой любимый Климент свои новые буквы назвал. Те,

которые как греческие. С перепугу, наверное. Почуял, что они тебе не

понравится...

-- Как?

-- В честь тебя -- "константиницей" -- торжественно произнес Мефодий.

Кирилл чуть не умер от смеха раньше срока.

Переведя наконец дух, он посмотрел на Мефодия: -- Я тебя зачем

позвал-то...

Выглядел Константин теперь совсем плохо -- похудел, осунулся. Мефодий

сказал ему об этом, Кирилл улыбнулся: -- Да я и сам чувствую! Что уж тут

поделаешь. Устал. Три дня за ними шел.

-- Что?..

-- За телегами, говорю, шел. Выяснил я куда они кирпичи везут. Ни за

что не поверишь.

Мефодий молчал.

-- Два дня брел за ними по обочине -- ровным счетом ничего. А потом

вдалеке показалось... Еще целый день шел, пока понял что это за громадина.

Обычная башня, кирпичная. Только очень высокая. Очень! Почти до самого

неба... -- Кирилл улыбнулся, глядя на вздрогнувшего Мефодия, потом сказал: