же счастливая

участь -- они остались неизвестными невежественной черни, и прочли их только

семь мудрецов. Той порою, чтобы приобрести, помимо семи мудрецов, еще

несколько читателей, граф пустился в полемику и написал сатиру, направленную

против знаменитых писателей, главным образом против Мюлльнера, который в то

время снискал уже всеобщую ненависть и морально был уничтожен, так что граф

явился в самый подходящий момент для того, чтобы нанести последний удар

мертвому надворному советнику Эриндуру -- не в голову, а на фальстафовский

лад, в икры. Негодование против Мюлльнера наполняло в то время все

благородные сердца; люди вообще слабы, полемическое произведение графа не

потерпело поэтому фиаско, и "Роковая вилка" встречена была кое-где

благосклонно -- не большою публикой, а литераторами и ученой братией,

последней в особенности, ибо сатира написана была в подражание не романтику

Тику, а классику Аристофану.

Кажется, в это самое время господин граф поехал в Италию; он не

сомневался более, что окажется в состоянии жить поэзией; на долю Котта

выпала обычная прозаическая честь -- платить деньги за поэзию, ибо у поэзии,

высокородной дочери неба, никогда нет денег, и она, нуждаясь в них, всегда

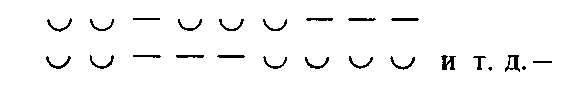

обращается к Котта. Граф стал сочинять стихи дни и ночи напролет; он не

доволь-

290

ствовался уже примером Тика и Аристофана, он подражал теперь Гете в

форме песни, Горацию -- в одах, Петрарке -- в сонетах, и, наконец, поэту

Гафизу -- в персидских газеллах; говоря короче, он дал нам, таким образом,

целую антологию лучших поэтов, а между прочими и свои собственные страницы

лирики" под заглавием: "Стихотворения графа Платена и т. д.".

Никто во всей Германии не относится к поэтическим произведениям с

большею снисходительностью, чем я, и, конечно, я с полной готовностью

признаю за беднягой вроде Платена его крошечную долю славы, заработанную с

таким трудом в поте лица. Никто более меня не склонен превозносить его

стремления, его усердие и начитанность в поэзии и признавать его заслуги в

сочетании слогов. Мои собственные опыты дают мне возможность, более чем

кому-либо другому, оценить метрические заслуги графа. О тяжких усилиях,

неописуемом упорстве, скрежете зубовном- в зимние ночи и мучительном

напряжении, которых стоили графу его стихи, наш брат догадается скорее, чем

обыкновенный читатель, который увидит в гладкости, красивости и лоске стихов

графа нечто легкое, будет просто восхищаться гладкой игрой слов, подобно

тому, как мы в продолжение нескольких часов забавляемся искусством

акробатов, балансирующих на канате, танцующих на яйцах и становящихся на

голову, и не помышляем о том, что эти несчастные только путем многолетней

выучки и мучительного голода постигли это головоломное искусство, эту

метрику тела. Я, который не так много мучился над стихотворным искусством и,

упражняясь в нем, всегда хорошо питался, я тем более готов воздать должное

графу Платену, которому пришлось куда тяжелее и горше; я готов подтвердить,

во славу его, что ни один канатоходец во всей Европе не балансирует так

хорошо на слабо натянутых газеллах, никто не проделывает пляску яиц над

лучше, чем он, и никто не становится так хорошо вверх ногами. Если музы

и неблагосклонны к нему, то гений языка все же ему под силу, или, вернее, он

умеет его на-

291

силовать, ибо по собственной воле этот гений не отдаст ему своей любви,

и графу упорно приходится бегать также и за этим отроком, и он умеет

схватить только те внешние формы, которые, при всей их красивой

закругленности, не отличаются благородством. Никогда еще ни одному Платену

не удавалось извлечь из своей души или выразить в свете откровения те

глубокие, безыскусственные тона, которые встречаются в народных песнях, у

детей и у других поэтов; мучительное усилие, которое ему приходится

проделывать над собой, чтобы что-нибудь сказать, он именует "великим деянием

в слове"; ему до такой степени чуждо существо поэзии, что он не знает даже,

что только для ритора слово -- подвиг, для истинного же поэта оно -- обычное

дело. Язык у него, в отличие от истинных поэтов, не становится мастерским,

но сам он, наоборот, стал мастером в языке или, скорее, на языке, как

виртуоз -- на инструменте. Чем больших успехов он достигал в технике такого

рода, тем более высокого мнения был он о своем мастерстве; ведь он научился

играть на все лады, он сочинял самые трудные стихотворные пассажи, иной раз

поэтизировал, так сказать, на одной струне и сердился, если публика не

аплодировала. Подобно всем виртуозам, выработавшим в себе такой

односторонний талант, он стал заботиться только об аплодисментах и с досадой

присматривался к славе других, завидовал своим собратьям по поводу их

заработка, как, например, Клаурену, разражался пятиактными пасквилями, чуть

только чувствовал себя задетым какой-либо эпиграммою, следил за всеми

рецензиями, в которых хвалили других, и постоянно кричал: меня мало хвалят,

мало награждают, ведь я поэт, я поэт из поэтов и т. д. Такой ненасытной

жажды похвал и подачек не обнаруживал ни один истинный поэт, ни Клоп-шток,

ни Гете, к которым граф Платен причисляет себя в качестве третьего, хотя

каждый согласится, что он мог бы быть в триумвирате только с Рамлером и,

пожалуй, с А.-В. Шлегелем. Великий Рамлер, как звали его в свое время, когда

он разгуливал по берлинскому Тиргартену, скандируя стихи, -- правда, без

лаврового венка на голове, но зато с тем более длинной косичкой в сетке, с

поднятыми к небу глазами и тугим парусиновым зонтиком под мышкой, -- считал

себя в то время наместником поэзии на земле. Стихи его были совершеннейшими

в немец-

292

кой литературе, и почитатели его, в круг которых по ошибке попал даже

Лессинг, были убеждены, что дальше в поэзии пойти невозможно. Почти то же

самое произошло впоследствии с А.-В. Шлегелем, но его поэтическая

несостоятельность сделалась очевидной с тех пор, как язык прошел дальнейший

путь развития, и даже те, кто когда-то считал певца "Ариона" за настоящего

Ариона, видят в нем теперь только заслуженного школьного учителя. Но имеет

ли уже граф Платен право смеяться над прославленным некогда Шлегелем, как

этот последний смеялся в свое время над Рамлером, это я еще не знаю. Знаю

только, что в области поэзии все трое равны, и как бы красиво ни проделывал

граф Платен в своих газеллах головокружительные трюки, как бы превосходно ни

исполнял в своих одах танец на яйцах, более того -- как бы-ни становился он

на голову в своих комедиях, -- все-таки он не поэт. Он не поэт, так считает

даже та неблагодарная молодежь мужского пола, которую он столь нежно

воспевает. Он не поэт, говорят женщины, которые, быть может, -- это я должен

заметить в его пользу, -- не совсем в данном случае беспристрастны и, может

быть, несколько ревнуют, ввиду склонности, замечаемой в нем, или даже видят

в направлении его стихов угрозу своему выгодному до сих пор положению в

обществе. Строгие критики, вооруженные сильными очками, соглашаются с этими

мнениями или выражаются еще более лаконически-мрачно. "Что вы видите в

стихах графа фон Платена-Галлермюнде?" -- спросил я недавно одного такого

критика. "Одно седалище", -- ответил он. "Вы этим имеете в виду форму,

высиженную с таким мучительным трудом?" -- переспросил я его. "Нет,--

возразил он,-- я этим имею в виду также и содержание".

Что до содержания платеновских стихов, я, конечно, не стану хвалить за

него бедного графа, но и не желаю лишний раз навлекать на него ту цензорскую

ярость, с которой говорят или даже молчат о нем наши Катоны. Chacun a son

gout1, -- одному нравится бык, другому -- корова Васишты. Я

отношусь даже с неодобрением к той страшной радамантовской суровости, с

которой осуждается содержание платеновских стихов в берлинском

________________________

1 У каждого свой вкус (фр.).

293

"Научно-критическом ежегоднике". Но таковы уж люди: они очень легко

возбуждаются, когда речь заходит о грехах, которые им самим не доставляют

удовольствия. В "Утреннем листке" я недавно прочитал статью, озаглавленную

"Из дневника читателя", в которой граф Платен дает отповедь строгим

порицателям его "дружеской любви", со скромностью, которой ему никогда не

удастся скрыть и по которой его легко можно узнать. Говоря, что "Гегелевский

еженедельник" обвиняет его со "смешным пафосом" в тайном пороке, он, как

легко угадать, хочет этим предупредить попреки других, чей образ мыслей ему

уже известен из третьих рук. Однако он плохо осведомлен: в этом случае я не

дам повода упрекнуть себя в пафосе; благородный граф, в моих глазах, явление

скорее забавное, и в его сиятельном любовничестве я вижу только нечто

несовременное, робко-стыдливую пародию на античное дерзание. В том-то и

дело, что такого рода любовь не противоречила добрым нравам древности и

выступала с героической откровенностью. Когда, например, император Нерон

устроил на кораблях, изукрашенных золотом и слоновой костью, пир, стоивший

несколько миллионов, он велел торжественно обвенчать с собою одного отрока

из своего мужского гарема, Пифагора ("Cuncta denique spectata quae etiam in

femina nox operit"1), а затем венчальным факелом своим поджег

город Рим, чтобы при треске пламени воспеть подобающим образом падение Трои.

Об этом сочинителе газелл я мог бы еще говорить с некоторым пафосом, но

смешон мне наш новый пифагореец, убогий и трезвый, опасливо крадущийся в

нынешнем Риме по тропинке дружбы; черствое сердце молодежи отвергает его,

светлоликого, и он отправляется вздыхать при скудном свете лампочки над

своими мелкими газеллами. Интересно в этом отношении сравнить платеновские

стишки с Петронием. У последнего все резко, пластически определенно,

антично, язычески откровенно; наоборот, граф Платен, хотя он и претендует на

классичность, относится к своему предмету скорее как романтик, --

прикровенно, томно, по-поповски и, я бы добавил, по-ханжески. Дело в том,

что граф нередко маскируется

__________________________________________

1 "Напоказ было все то, что даже у женщин ночь прикрывает" (лат.).

294

чувствами чистыми, избегая более точных обозначений пола; одним лишь

посвященным можно понять его, от толпы же он полагает возможным укрыться,

если иной раз опустит слово "друг", уподобляясь при этом страусу, который

считает себя в достаточной мере спрятавшимся, если зароет голову в песок,

так что виден только зад. Наша сиятельная птица поступила бы лучше, если бы

уткнула зад в песок, а нам показала бы голову. В самом деле, он мужчина не

столько с лица, сколько с заду; слово "мужчина" вообще не подходит к нему;

любовь его отличается пассивно-пифагорейским характером, в стихах своих он

пассивен; он -- женщина, и притом женщина, которая забавляется всем женским,

он, так сказать, мужская трибада. Эта его робко-вкрадчивая природа сквозит

во всех его любовных стихах; он всегда находит себе нового прекрасного

друга, повсюду в этих стихах мы встречаемся с полиандрией. Пусть он

пускается в сентиментальности:

Ты любишь молча. Если бы в молчанье Твоей я любовался красотою!

О, если б я не говорил с тобою,

Не знал бы я жестокого страданья!

Но нет, любовь -- одно мое желанье,

Я не стремлюсь к забвенью и покою! Любовь роднит нас с дивною страною,

Где ангелы сплетаются в лобзанье...

При чтении этих стихов нам приходят в голову те самые ангелы, которые

явились к Лоту, сыну Арана, и которым с большим трудом удалось уклониться от

нежнейших лобзаний; к сожалению, в Пятикнижии не приводятся те газеллы и

сонеты, которые сочинены были при этом случае у дверей Лота. Повсюду в

стихах Платена все та же птица -- страус, прячущая одну лишь голову, та же

тщеславная, бессильная птица; у нее самые красивые перья, но летать она не

может и сердито ковыляет по песчаной пустыне литературной полемики. С

красивыми перьями, но неспособный взлететь, с красивыми стихами, но без

поэтической силы, он составляет полную противоположность орлу поэзии, с

менее блестящим оперением, но парящему под самым солнцем... Я опять

возвращаюсь к припеву: граф Платен не поэт.

От поэта требуются две вещи: в лирических его стихотворениях должна

звучать природа, в эпических или

295

драматических должны быть живые образы. Если он не в состоянии

удовлетворить таким требованиям, то он теряет право на звание поэта, хотя бы

его прочие фамильные документы и дворянские грамоты были в полнейшем

порядке. Что эти последние документы у графа Платена в порядке, я не

сомневаюсь; я уверен, что он ответил бы только милой сострадательной

улыбкой, если бы заподозрили подлинность его графства; но чуть только вы

осмелитесь выразить в одной-единой эпиграмме малейшее сомнение в подлинности

его поэтического звания -- он тотчас же злобно засядет за стол и напишет на

вас пятиактную сатиру. Ведь люди тем настойчивее держатся за свое звание,

чем сомнительнее и двусмысленнее основания, по которым они на него

притязают. Быть может, впрочем, граф Платен и был бы настоящим поэтом, если

бы жил в другое время и представлял бы собою вдобавок не то, что он есть

теперь. Если природа не звучит в стихах графа, то происходит это, может

быть, оттого, что он живет в эпоху, когда не смеет назвать по имени свои

истинные чувства, когда те самые "добрые нравы", которые всегда враждебны

его любви, мешают ему даже открыто жаловаться на это обстоятельство, когда

он принужден скрывать все свои ощущения из страха оскорбить хотя бы единым

слогом слух публики, как и слух "сурового красавца". Этот страх заглушает в

нем голос природы, принуждает его перерабатывать в стихи чувства других

поэтов, как своего рода безукоризненный и традиционный материал, и

маскировать таким путем по мере необходимости свои собственные чувства.

Несправедливо, быть может, ставить ему в упрек, не считаясь с его несчастным

положением, то обстоятельство, что граф Платен и в области поэзии желает

быть только графом и держится за свое дворянство, а потому воспевает только

чувства, принадлежащие к известной фамилии, чувства, насчитывающие по

шестьдесят четыре предка в прошлом. Если бы он жил в эпоху римского

Пифагора, он, может быть, более свободно выражал бы свои собственные чувства

и, может быть, признан был бы поэтом. По крайней мере, в его лирических

стихах слышны были бы звуки природы, но драмы его по-прежнему страдали бы

недостатком образов, пока не изменилась бы и его чувственная природа и он не

стал бы другим. Образы, о которых я говорю, это те само-

296

довлеющие создания, которые возникают из творческого духа поэта, как

Афина-Паллада из головы Кронида, вполне законченные, во всех своих доспехах,

живые порождения мечты, тайна возникновения которых находится в более

тесной, чем принято думать, связи с чувственной природой поэта, так что

этого рода духовное зачатие непостижимо для того, кто сам, как бесплотное

существо, растекается дрябло и поверхностно в газеллах.

Но все это -- личные суждения поэта, и вески они постольку, поскольку

признается компетентным сам судья. Я не могу не упомянуть, что граф Платен

очень часто уверяет публику, что только впоследствии он напишет самое

значительное, о чем сейчас никто и представления иметь не может, что свои

"Илиады" и "Одиссеи", классические трагедии и прочие бессмертно-великие

творения он напишет только после основательной многолетней подготовки. Может

быть, и сам ты, любезный читатель, читал эти излияния осознавшего себя духа

в форме стихов, вылощенных с тяжкими усилиями; может быть, перспектива столь

прекрасного будущего тем более показалась тебе радостной, что граф попутно

изобразил всех немецких писателей, кроме совсем уж старого Гете, как скопище

скверных бумагомарак, лишь преграждающих ему путь к славе и столь

бесстыдных, что они срывают лавры и гонорары, предназначенные лишь ему

одному.

Я умолчу о том, что слышал на эту тему в Мюнхене, но в интересах

хронологии должен отметить, что в то время баварский король выразил

намерение назначить годовой оклад какому-нибудь поэту, не связывая этого

оклада с должностью, каковой необычайный почин должен был повести к самым

лучшим для немецкой литературы последствиям. И мне говорили...

Но я не хочу все-таки отступать от темы; я говорил о хвастовстве графа

Платена, который непрестанно кричал: "Я поэт, поэт из поэтов! Я напишу

"Илиады" и "Одиссеи", и т. д.". Не знаю, как относится к такому хвастовству

публика, но совершенно точно знаю, что думает об этом поэт,-- конечно, поэт

истинный, познавший уже стыдливую сладость и тайный трепет поэзии; такой

поэт, подобно счастливому пажу, пользующемуся тайной благосклонностью

принцессы, не станет, разумеется, хвастать блаженством своим на площади.

297

Над графом Платеном не раз уже вдоволь трунили за такое бахвальство, но

он, как Фальстаф, всегда умел найти себе оправдание. В этих случаях он

обнаруживает талант, совершенно исключительный в своем роде и заслуживающий

особого признания. Граф Платен обладает тою именно способностью, что всегда

находит у какого-либо великого человека следы, хотя бы и ничтожные, того

порока, который живет и в его груди, и, основываясь на такого рода

порочно-избирательном сродстве, сравнивает себя с ним. Так, например, о

сонетах Шекспира ему известно, что они обращены к молодому человеку, а не к

женщине, и он превозносит Шекспира за его разумный выбор и сравнивает себя с

ним -- и это все, что он имеет сказать о Шекспире. Можно было бы написать

апологию графа Платена с отрицательной точки зрения, утверждая, что ему

нельзя еще поставить в вину то или иное заблуждение, так как он еще не успел

сравнить себя с тем или другим великим человеком, которому это заблуждение

ставят в упрек. Но всего гениальнее и изумительнее он проявил себя в выборе

человека, в жизни которого ему удалось открыть нескромные речи и чьим

примером он пытается приукрасить свое хвастовство. И, право же, слова этого

человека никогда еще не приводились с такой целью. Это не кто другой, как

сам Иисус Христос, служивший нам до сего времени образцом смирения и

скромности. Неужели Христос когда-нибудь хвастался? Этот скромнейший из

людей, скромный тем более, что он же и самый божественный? Да, то, что до

сих пор ускользало от внимания всех богословов, открыл граф Платен. Ведь он

инсинуирует: Христос, стоя перед Пилатом, тоже не проявлял скромности и

отвечал нескромно. Когда Пилат спросил его: "Ты царь Иудейский?", он

ответил: "Ты сказал". Точно так же утверждает и он, граф Платен: "Да, я

таков, я поэт!" То, что оказалось не под силу ненависти какого-либо хулителя

Христа, то удалось толкованию самовлюбленного тщеславия.

Мы знаем теперь, как относиться к человеку, который беспрестанно кричит

о себе: "Я поэт!" Знаем также и то, как будет обстоять дело с теми

совершенно необычайными творениями, которые намерен создать граф, когда

достигнет надлежащей зрелости, и которые должны неслыханным образом

превзойти по своему значению все его предыдущие шедевры. Мы знаем очень

хорошо, что

298

позднейшие произведения истинного поэта отнюдь не значительнее ранних;

неверно, что женщина чем чаще рожает, тем будто бы лучших производит детей;

нет, первый ребенок не хуже второго, только роды потом бывают легче. Львица

не рождает сначала кролика, потом зайчика, потом собачку и под конец --

львенка. Госпожа Гете сразу же разрешилась юным львом, а он, в свою очередь,

тоже сразу своим львенком -- "Берлихингеном". Точно так же и Шиллер сразу

разрешился своими "Разбойниками", по лапе которых уже видать львиную их

породу. Впоследствии уже появились лоск, гладкость, шлифовка, "Побочная

дочь" и "Мессинская невеста". Не так обстоит дело с графом Платеном,

начавшим с робкого сочинительства; поэт говорит о нем:

Из ничего готовый ты возник; Прилизан, лакирован гладкий лик, Игрушка

ты из пробки вырезная.

Но если признаться в сокровеннейших моих мыслях, то должен сказать, что

я не считаю графа Платена таким дураком, каким он может показаться, судя по

этому хвастовству и постоянному самовосхвалению. Немножко глупости, понятно,

требуется для поэзии, но было бы ужасно, если бы природа обременила огромной

порцией глупости, достаточной для сотни великих поэтов,

одно-го-единственного человека, а поэзии отпустила ему самую ничтожную дозу.

Я имею основание подозревать, что господин граф сам не верит своему

хвастовству, и, будучи бедняком как в жизни, так и в литературе, он, ради

заботы насущной, принужден и в литературе и в жизни быть своим собственным,

самого себя восхваляющим руффиано1. Вот почему и тут и там мы

наблюдаем явления, о которых можно сказать, что они представляют не столько

эстетический, сколько психологический интерес; вот откуда и эта слезливейшая

душевная вялость, и вместе напускное высокомерие; отсюда жалкое нытье о

близкой смерти и самонадеянные выкрики о бессмертии; отсюда спесивый пыл и

томная покорность ; отсюда постоянные жалобы на то, что "Котта морит его

голодом", и опять жалобы, что "Котта морит его голодом", и припадки

католицизма и т. д.

_________________

1 Сводником (ит.).

299

Я сомневаюсь, чтобы граф принимал всерьез свой католицизм. Стал ли он

вообще католиком, подобно некоторым своим высокородным друзьям, я не знаю. О

том, что он собирается стать таковым, я впервые узнал из газет, которые даже

добавили, что граф Платен принимает монашество и поступает в монастырь. Злые

языки замечали, что обет бедности и воздержания от женщин дается графу

легко. Само собою разумеется, при таких известиях в сердцах его друзей в

Мюнхене зазвонили все колокольчики благочестия. В поповских листках начали

превозносить его стихи под звуки "Кирие элейсон" и "Аллилуйя"; да и в самом

деле, как не радоваться было святым мужам безбрачия по поводу стихов,

способствовавших воздержанию от женского пола? К сожалению, мои стихи

отличаются другим направлением, и то обстоятельство, что попы и певцы

отроческой красоты не восхищаются ими, может, правда, меня огорчить, но

отнюдь не удивляет. Столь же мало удивился я и тогда, когда за день до

отъезда в Италию услышал от моего друга, доктора Кольба, что граф Платен

очень враждебно настроен против меня и готовит мне погибель в комедии под

названием "Царь Эдип", которая представлена уже в Аугсбурге некоторым

князьям и графам, чьи имена я забыл или хочу забыть. И другие рассказывали

мне, что граф Платен ненавидит меня и выступает в качестве моего врага. Во

всяком случае, мне это приятнее, чем если бы мне сообщили, что граф Платен

любит меня, как друга, без моего ведома. Что касается святых мужей, чья

благочестивая ярость обратилась в то же время на меня не столько за мои

стихи, противные целибату, сколько за "Политические анналы", редактором

которых я тогда был, то я точно так же мог бы быть только в выигрыше, раз

выяснилось, что я не заодно с этими мужами. Если я намекаю, что о них не

говорят ничего хорошего, то я еще отнюдь не говорю о них ничего дурного. Я

уверен даже, что они исключительно из любви к добру пытаются обезвредить

речи злых людей путем благочестивого обмана и богоугодной клеветы и что

исключительно ради этой благородной цели, освящающей всякие средства, они

пробуют заградить для таких людей не только духовные, но и материальные

источники жизни. Этих добрых людей, выступающих даже в Мюнхене открыто в

качестве конгрегации, удостаивают, по глупости,

300

имени иезуитов. Право, они не иезуиты, ведь иначе они бы сообразили,

что я, например, один из злых, в худшем случае все же посвящен в искусство

литературной алхимии -- чеканить дукаты даже из моих врагов и, таким

образом, сам получаю дукаты, а враги мои -- удары; они сообразили бы, что

удары эти отнюдь не станут легче, если они будут поносить имя человека,

наносящего их,-- ведь и приговоренный к наказанию чувствует же на себе удары

плети, хотя палач, исполняющий приговор, считается бесчестным, а самое

главное, они сообразили бы, что некоторое мое пристрастие к

антиаристократическому Фоссу и несколько невинных шуток насчет богоматери,

за которые они с самого начала забрасывали меня дерьмом и глупостями,

проистекают не из антикатолического рвения. Право, они не иезуиты, они

рождены от помеси дерьма и глупости, которую я столь же мало способен

ненавидеть, как бочку с навозом и вола, тащащего ее; все их усилия могут

достичь только обратной цели и довести меня до того, что я покажу, в какой

степени я протестант; я воспользуюсь моим правом доброго протестанта в его

самом широком понимании и с увлечением возьму в руки добрую протестантскую

боевую секиру. Пусть они тогда, чтобы расположить к себе чернь, продолжают

при посредстве своего лейб-поэта пускать в ход бабьи россказни о моем

неверии -- по хорошо знакомым ударам они признают во мне единоверца Лютера,

Лессинга и Фосса. Правда, я не мог бы так серьезно, как эти герои, потрясать

старой секирой -- при виде врагов мне бы легко было рассмеяться, я ведь

немножко Ойленшпигель по природе, я люблю примешивать к делу и шутку, но я

оглушил бы этих дерьмовозов не менее чувствительным образом, если бы даже и

украсил перед тем свою секиру цветами смеха.

Я не хочу, однако, слишком далеко отступать от моей темы. Кажется, это

было в то самое время, когда баварский король, руководствуясь упомянутыми

выше целями, назначил графу Платену содержание в шестьсот гульденов в год, и

притом не из государственной казны, а из личных своих средств, чего именно,

как особой милости, и хотелось графу. Последнее обстоятельство,

характеризующее эту касту, каким бы оно ни казалось незначительным, я

отмечаю лишь в качестве материала для естествоиспытателя, который пожелал бы

заняться

301

наблюдениями над дворянством. В науке ведь все важно. А того, кто

упрекнет меня в излишнем внимании к графу Платену, я отсылаю в Париж --

пусть он посмотрит, как тщательно описывает в своих лекциях изысканный и

изящный Кювье самое гадкое насекомое, во всех его подробностях. Поэтому мне

жаль даже, что я не могу привести даты, когда были назначены эти шестьсот

гульденов; знаю, во всяком случае, что граф Платен раньше написал своего

"Царя Эдипа" и что этот последний не кусался бы так, если бы у автора было

чем закусить.

В Северной Германии, куда меня вызвали, когда внезапно умер мой отец, я

получил наконец чудовищное создание, которое вылупилось в конце концов из

огромного яйца; долго высиживал его наш блестяще оперенный страус, и ночные

совы из конгрегации, набожно закаркав, и аристократические павлины, пышно

распушив свои хвосты, приветствовали его еще задолго до его появления на

свет. Должен был появиться по меньшей мере погибельный василиск. Знаешь ли

ты, любезный читатель, сказание о василиске? Народ рассказывает: если

птица-самец снесет, как самка, яйцо, то на свет является ядовитое существо,

отравляющее своим дыханием воздух, и убить его можно, только поставив перед

ним зеркало: испугавшись собственной мерзости, василиск умирает от страха.

Я не хотел в то время осквернять свою священную скорбь и лишь через два

месяца, приехав на остров Гельголанд, на морские купанья, прочитал "Царя

Эдипа". Постоянное созерцание моря, во всем его величии и дерзновении,

настроило меня на возвышенный лад, и тем более ясны мне стали мелочность и

крохоборство высокородного автора. Этот шедевр обрисовал его наконец в моих

глазах таким, каков он есть, во всей его цветущей дряблости, с его бьющим

через край скудоумием, с самомнением без воображения,-- таким, каков он

есть, с его постоянным насилием над собою при отсутствии силы, с постоянной

пикировкой без всякой пикантности: сухая водянистая душа, унылый любитель

веселья! И этот трубадур уныния, дряхлый телом и душой, вздумал подражать

самому могучему, неисчерпаемо изобретательному, остроумнейшему поэту

цветущей эллинской эпохи! Право, нет ничего противнее этой судорожной

беспомощности, пытающейся раздуться в дерзание, этих

302

вымученных пасквилей, которые покрылись плесенью застарелой злобы,

этого робкого верифицирующего подражания творческому упоению! Само собой

разумеется, в произведениях графа Платена нет и следа той глубокой

миросокрушительной идеи, которая лежит в основании всех аристофановских

комедий и, подобно волшебному фантастически-ироническому дереву, с гнездами

распевающих соловьев и резвящимися обезьянами, распускается в них цветами

мыслей. Такой идеи, с ликованием смерти и сопутствующим ему разрушительным

фейерверком, мы, конечно, не могли ожидать от бедного графа. Средоточие его

так называемой комедии, первая и конечная ее идея, ее цель и основа

заключается, как и в "Роковой вилке", в ничтожных литературных дрязгах;

бедный граф оказался в состоянии копировать Аристофана только в частностях

внешнего порядка, а именно -- только в тонкости стихов и в грубости слов. Я

говорю о "грубости слов" потому только, что не желаю выразиться грубее. Он,

как сварливая баба, выливает целые цветочные горшки ругани на головы

немецких поэтов. Я готов от всего сердца простить графу его злобу, но все же

ему следовало бы соблюсти некоторые приличия. Он по меньшей мере должен был

бы уважать наш пол; мы ведь не женщины, а мужчины и, стало быть, принадлежим

в его глазах к прекрасному полу, который он так сильно любит. А это

свидетельствует о недостатке деликатности; ведь какой-нибудь отрок может

усомниться на этом основании в искренности его поклонения, ибо каждый

понимает, что истинно любящий человек чтит заодно и весь пол. Певец

Фрауэнлоб никогда, конечно, не был груб по отношению к какой бы то ни было

женщине, а потому и Платенам следовало бы питать побольше уважения к

мужчинам. Между тем -- какая неделикатность ! Он, не стесняясь, сообщает

публике, что мы, северогерманские поэты, больны "чесоткой", против которой

"мазь нужна такая, что задохнется всякий в срок короткий". Рифма хороша.

Всего неделикатнее он относится к Иммерману. Уже в самом начале пьесы он

заставляет его проделывать за ширмою вещи, которые я не осмеливаюсь назвать

их именем и которые, однако, неопровержимы. Я считаю даже весьма вероятным,

что Иммерман делал такие вещи. Но характерно, что фантазия графа Платена

способна следить даже за врагами

303

a posterioril. Он не пощадил даже и Гоувальда, эту добрую

душу, этого человека, кроткого, как девушка. Ах, может быть, именно за эту

милую женственность и ненавидит его Платен. Мюлльнера, которого он, как

выражается, давно уже "сразил своею шуткой смертоносной", этого покойника он

опять тревожит в могиле. Он не оставляет в покое ни старого, ни малого.

Раупах -- жид.

Жидочек Раупель,

Поднявший нос высоко, ныне Раупах,--

"трагедии кропает на похмелье". Еще хуже приходится "выкресту Гейне".

Да, да, ты не ошибся, любезный читатель, именно меня он имеет в виду! В

"Царе Эдипе" ты можешь прочитать, что я настоящий жид, что я, пописав

несколько часов любовные стихи, присаживаюсь затем и обрезаю дукаты, что по

субботам я сижу с бородатыми Мойшами и распеваю из Талмуда, что в пасхальную

ночь я убиваю несовершеннолетнего христианина, выбирая для этой цели из

злопыхательства непременно какого-нибудь незадачливого писателя. Нет,

любезный читатель, я не хочу лгать тебе, таких прекрасных, живописных картин

нет в "Царе Эдипе"; это именно обстоятельство я и ставлю в упрек автору.

Граф Платен, располагая порой прекрасными мотивами, не умеет ими

воспользоваться. Если бы у него было хоть чуточку больше фантазии, он

представил бы меня по меньшей мере тайным ростовщиком. Сколько можно было бы

написать комических сцен! Я испытываю душевную боль при виде того, как

бедный граф упускает один за другим случаи поострословить! Как великолепно

он мог бы пустить в ход Раупаха в качестве Ротшильда от трагедии, у которого

делают займы королевские театры! Самого Эдипа, главное лицо комедии, он мог

бы точно так же, путем некоторых изменений в фабуле пьесы, использовать

лучше. Вместо того чтобы Эдипу убивать отца Лая и жениться на матери

Иокасте, следовало бы придумать наоборот. Эдип должен бы убить мать и

жениться на отце. Элемент резко драматический получил бы мастерское

выражение в такой пьесе под пером Платена, его собственные чувства нашли бы

тем самым отражение, и ему пришлось бы только, как соловью, излить в песне

_________________________________________

1 Сзади, позднее (букв.: от позднейшего) (лат.).

304

свое сердце; он сочинил бы такую пьесу, что, будь еще жив газеллический

Иффланд, она, несомненно, сейчас же была бы разучена в Берлине, ее и теперь

бы еще ставили на частных сценах. Не могу вообразить себе никого

совершеннее, чем актер Вурм в роли такого Эдипа. Он превзошел бы самого

себя. Затем я нахожу неполитичным со стороны графа, что он уверяет в

комедии, будто обладает "действительным остроумием". Или он, может быть,

бьет на неожиданный эффект, на театральный трюк, когда публика ждет

обещанного остроумия и в конце концов так и остается с носом? Или он хочет

подстрекнуть публику, чтобы она искала в пьесе действительного тайного

остроумия, и все в целом есть не что иное, как игра в жмурки, где

платеновское остроумие так хитро увертывается, что остается неуловимым?

Может быть, поэтому-то публика, которую комедии обычно смешат, так

раздражается при чтении платеновской пьесы; она никак не может найти

спрятавшееся остроумие; напрасно остроумие, спрятавшись, пищит, пищит все

громче: "Я здесь! Я, право, здесь!" Напрасно! Публика глупа и строит

серьезнейшую физиономию. Но я-то, знающий, где спрятано остроумие, от души

посмеялся, когда прочитал о "сиятельном, властолюбивом поэте", который

украшает себя аристократическим нимбом, хвастается тем, что "всякий звук",

слетевший с его уст, "сокрушает", и обращается ко всем немецким поэтам со

словами:

Я, как Нерон, хочу, чтоб мозг ваш был един,-- Единым острым словом

раздробить его

Стихи неважны. Остроумие же вот в чем: граф, собственно, хочет, чтобы

мы все сплошь были Неронами, а он, наоборот, нашим единственным другом,

Пифагором.

Пожалуй, я мог бы в интересах графа разыскать в его произведениях еще

не одну укромную остроту, но так как он в своем "Царе Эдипе" затронул самое

для меня дорогое -- ибо что же может быть для меня более дорого, чем мое

христианство ? --то пусть не ставит мне в упрек, что я, по слабости

человеческой, считаю "Эдипа", этот "великий подвиг словесный", менее

серьезным его подвигом, чем предыдущие.

305

Тем не менее истинная заслуга всегда вознаграждается, и автор "Эдипа"

тоже дождется награды, хотя в данном случае он, как и всегда, поддался лишь

влиянию своих аристократических и духовных поборников. Существует же среди

народов Востока и Запада древнее поверье, что всякое доброе и злое дело

влечет за собой непосредственные последствия для сотворившего его. И будет

день, когда появятся они -- приготовься, любезный читатель, к тому, что я

впаду сейчас в некоторый пафос и стану страшен, -- будет день, когда

появятся из Тартара они, ужасные дщери тьмы, Эвмениды. Клянусь Стиксом, -- а

этою рекою мы, боги, никогда не клянемся зря, -- будет день, когда появятся

они, мрачные, извечно праведные сестры! Они появятся с лицами, багровыми от

гнева, обрамленными кудрями-змеями, и с теми самыми змеиными бичами в руках,

которыми они бичевали некогда Ореста, противоестественного грешника,

убившего свою мать Тиндариду Клитемнестру. Может быть, и сейчас уже до слуха

графа доносится змеиное шипение,-- прошу тебя, любезный читатель, вспомни

Волчью долину и музыку Самиэля. Может быть, уже и сейчас тайный трепет

охватывает душу грешника-графа, небо хмурится, каркают ночные птицы, гром

гремит издалека, сверкают молнии, пахнет канифолью. Горе! Горе! Сиятельные

предки встают из могил; трижды и четырежды вопиют они к жалкому потомку:

"Горе! Горе!" Они заклинают его надеть их старинные железные штаны, чтобы

защититься от ужасных розог -- ибо Эвмениды истерзают его этими розгами, их

змеиные иронические бичи потешатся вдоволь, и вот, подобно распутному королю

Родриго, заключенному в змеиную башню, бедный граф в конце концов застонет и

завизжит:

Ах! Сожрут они те части.

Что в грехах моих повинны.

Не ужасайся, любезный читатель, все это ведь только шутка. Эти страшные

Эвмениды -- не что иное, как веселая комедия, которую я под таким названием

сочиню через несколько пятилетий, а трагические стихи, только что тебя

напугавшие, приведены мною из самой веселой на земле книги -- из "Дон-Кихота

Ламанчского", где некая старая благопристойная придворная дама декламирует

306

их в присутствии всего двора. Вижу, ты опять улыбаешься. Простимся же с

веселой улыбкой. Если эта последняя глава оказалась скучноватой, то причиной

тому ее тема, да и писал я больше для пользы, чем для забавы: если мне

удалось пустить в литературный оборот одного нового дурака, отечество будет

мне благодарно. Я возделал ниву, и пускай другие, более остроумные писатели

засеют ее и соберут жатву. В скромном сознании этой заслуги -- лучшая моя

награда.

А к сведению тех королей, которые пожелали бы прислать мне еще и

табакерку, сообщаю, что книгоиздательство "Гофман и Кампе" в Гамбурге

уполномочено принимать таковые для передачи мне.

Писано поздней осенью 1829 г

�ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ�

Третья часть "Путевых картин" была опубликована книгой в 1829 году,

отдельные фрагменты ее Гейне до этого помещал в журналах.

В этой части отражены пребывание поэта в Мюнхене с конца 1827 до

середины 1828 года и последующее путешествие в Италию, продолжавшееся до

ноября 1828 года. Здесь снова трактуются вопросы не только немецкой

внутриполитической, культурной, литературной жизни, но и более широкие

проблемы европейской действительности.

В Мюнхен Гейне привела практическая надежда получить профессорское

место в тамошнем университете. Над баварской столицей с 1825 года, когда на

престол взошел король Людвиг I, витал дух культурного обновления: соперничая

с Берлином, Людвиг намеревался превратить Мюнхен в культурную столицу, во

"вторые Афины", не жалея средств, стягивал сюда культурные силы, затеял

строительство многочисленных помпезных зданий, организовал музеи. Однако

весь этот болезненный культурполитический энтузиазм питался реакционными

феодально-католическими настроениями с уклоном в мистику и национализм: в

Мюнхене главным пророком был президент баварской Академии наук Шеллинг, чья

натурфилософия в молодости выражала смелые искания романтизма, но с годами

все более устремлялась к религиозному мистицизму; похожую, но еще более

резкую эволюцию проделали числившиеся в местном университете экс-романтики

философ Баадер и историк Геррес, чья реакционность уже тогда становилась

притчей во языцех. Их усилия не без успеха поддерживал теолог-мракобес

Деллингер, впоследствии снискавший печальную известность основателя и вождя

старокатолического движения; Деллингер возглавил нападки на мюнхенский

журнал "Политические анналы", когда Гейне стал его редактором в 1828 году. В

Мюнхене подвизался и националист-тевтономан Массман, которого Гейне

впоследствии не раз атаковал своей сатирой. Понятно, что в таком окружении

Гейне в Мюнхене никак не мог прижиться.

Славой первого поэта "баварских Афин" пользовался тогда граф Август фон

Платен-Галлермюнде (1796--1835), писатель небесталанный, но безнадежно

погрязший в затхлой мистической атмосфере Мюнхена той поры. Платен умело

подыгрывал новоантичным притязаниям баварского короля, писал в манере

"древних", культивир

лучше, чем он, и никто не становится так хорошо вверх ногами. Если музы

и неблагосклонны к нему, то гений языка все же ему под силу, или, вернее, он

умеет его на-

291

силовать, ибо по собственной воле этот гений не отдаст ему своей любви,

и графу упорно приходится бегать также и за этим отроком, и он умеет

схватить только те внешние формы, которые, при всей их красивой

закругленности, не отличаются благородством. Никогда еще ни одному Платену

не удавалось извлечь из своей души или выразить в свете откровения те

глубокие, безыскусственные тона, которые встречаются в народных песнях, у

детей и у других поэтов; мучительное усилие, которое ему приходится

проделывать над собой, чтобы что-нибудь сказать, он именует "великим деянием

в слове"; ему до такой степени чуждо существо поэзии, что он не знает даже,

что только для ритора слово -- подвиг, для истинного же поэта оно -- обычное

дело. Язык у него, в отличие от истинных поэтов, не становится мастерским,

но сам он, наоборот, стал мастером в языке или, скорее, на языке, как

виртуоз -- на инструменте. Чем больших успехов он достигал в технике такого

рода, тем более высокого мнения был он о своем мастерстве; ведь он научился

играть на все лады, он сочинял самые трудные стихотворные пассажи, иной раз

поэтизировал, так сказать, на одной струне и сердился, если публика не

аплодировала. Подобно всем виртуозам, выработавшим в себе такой

односторонний талант, он стал заботиться только об аплодисментах и с досадой

присматривался к славе других, завидовал своим собратьям по поводу их

заработка, как, например, Клаурену, разражался пятиактными пасквилями, чуть

только чувствовал себя задетым какой-либо эпиграммою, следил за всеми

рецензиями, в которых хвалили других, и постоянно кричал: меня мало хвалят,

мало награждают, ведь я поэт, я поэт из поэтов и т. д. Такой ненасытной

жажды похвал и подачек не обнаруживал ни один истинный поэт, ни Клоп-шток,

ни Гете, к которым граф Платен причисляет себя в качестве третьего, хотя

каждый согласится, что он мог бы быть в триумвирате только с Рамлером и,

пожалуй, с А.-В. Шлегелем. Великий Рамлер, как звали его в свое время, когда

он разгуливал по берлинскому Тиргартену, скандируя стихи, -- правда, без

лаврового венка на голове, но зато с тем более длинной косичкой в сетке, с

поднятыми к небу глазами и тугим парусиновым зонтиком под мышкой, -- считал

себя в то время наместником поэзии на земле. Стихи его были совершеннейшими

в немец-

292

кой литературе, и почитатели его, в круг которых по ошибке попал даже

Лессинг, были убеждены, что дальше в поэзии пойти невозможно. Почти то же

самое произошло впоследствии с А.-В. Шлегелем, но его поэтическая

несостоятельность сделалась очевидной с тех пор, как язык прошел дальнейший

путь развития, и даже те, кто когда-то считал певца "Ариона" за настоящего

Ариона, видят в нем теперь только заслуженного школьного учителя. Но имеет

ли уже граф Платен право смеяться над прославленным некогда Шлегелем, как

этот последний смеялся в свое время над Рамлером, это я еще не знаю. Знаю

только, что в области поэзии все трое равны, и как бы красиво ни проделывал

граф Платен в своих газеллах головокружительные трюки, как бы превосходно ни

исполнял в своих одах танец на яйцах, более того -- как бы-ни становился он

на голову в своих комедиях, -- все-таки он не поэт. Он не поэт, так считает

даже та неблагодарная молодежь мужского пола, которую он столь нежно

воспевает. Он не поэт, говорят женщины, которые, быть может, -- это я должен

заметить в его пользу, -- не совсем в данном случае беспристрастны и, может

быть, несколько ревнуют, ввиду склонности, замечаемой в нем, или даже видят

в направлении его стихов угрозу своему выгодному до сих пор положению в

обществе. Строгие критики, вооруженные сильными очками, соглашаются с этими

мнениями или выражаются еще более лаконически-мрачно. "Что вы видите в

стихах графа фон Платена-Галлермюнде?" -- спросил я недавно одного такого

критика. "Одно седалище", -- ответил он. "Вы этим имеете в виду форму,

высиженную с таким мучительным трудом?" -- переспросил я его. "Нет,--

возразил он,-- я этим имею в виду также и содержание".

Что до содержания платеновских стихов, я, конечно, не стану хвалить за

него бедного графа, но и не желаю лишний раз навлекать на него ту цензорскую

ярость, с которой говорят или даже молчат о нем наши Катоны. Chacun a son

gout1, -- одному нравится бык, другому -- корова Васишты. Я

отношусь даже с неодобрением к той страшной радамантовской суровости, с

которой осуждается содержание платеновских стихов в берлинском

________________________

1 У каждого свой вкус (фр.).

293

"Научно-критическом ежегоднике". Но таковы уж люди: они очень легко

возбуждаются, когда речь заходит о грехах, которые им самим не доставляют

удовольствия. В "Утреннем листке" я недавно прочитал статью, озаглавленную

"Из дневника читателя", в которой граф Платен дает отповедь строгим

порицателям его "дружеской любви", со скромностью, которой ему никогда не

удастся скрыть и по которой его легко можно узнать. Говоря, что "Гегелевский

еженедельник" обвиняет его со "смешным пафосом" в тайном пороке, он, как

легко угадать, хочет этим предупредить попреки других, чей образ мыслей ему

уже известен из третьих рук. Однако он плохо осведомлен: в этом случае я не

дам повода упрекнуть себя в пафосе; благородный граф, в моих глазах, явление

скорее забавное, и в его сиятельном любовничестве я вижу только нечто

несовременное, робко-стыдливую пародию на античное дерзание. В том-то и

дело, что такого рода любовь не противоречила добрым нравам древности и

выступала с героической откровенностью. Когда, например, император Нерон

устроил на кораблях, изукрашенных золотом и слоновой костью, пир, стоивший

несколько миллионов, он велел торжественно обвенчать с собою одного отрока

из своего мужского гарема, Пифагора ("Cuncta denique spectata quae etiam in

femina nox operit"1), а затем венчальным факелом своим поджег

город Рим, чтобы при треске пламени воспеть подобающим образом падение Трои.

Об этом сочинителе газелл я мог бы еще говорить с некоторым пафосом, но

смешон мне наш новый пифагореец, убогий и трезвый, опасливо крадущийся в

нынешнем Риме по тропинке дружбы; черствое сердце молодежи отвергает его,

светлоликого, и он отправляется вздыхать при скудном свете лампочки над

своими мелкими газеллами. Интересно в этом отношении сравнить платеновские

стишки с Петронием. У последнего все резко, пластически определенно,

антично, язычески откровенно; наоборот, граф Платен, хотя он и претендует на

классичность, относится к своему предмету скорее как романтик, --

прикровенно, томно, по-поповски и, я бы добавил, по-ханжески. Дело в том,

что граф нередко маскируется

__________________________________________

1 "Напоказ было все то, что даже у женщин ночь прикрывает" (лат.).

294

чувствами чистыми, избегая более точных обозначений пола; одним лишь

посвященным можно понять его, от толпы же он полагает возможным укрыться,

если иной раз опустит слово "друг", уподобляясь при этом страусу, который

считает себя в достаточной мере спрятавшимся, если зароет голову в песок,

так что виден только зад. Наша сиятельная птица поступила бы лучше, если бы

уткнула зад в песок, а нам показала бы голову. В самом деле, он мужчина не

столько с лица, сколько с заду; слово "мужчина" вообще не подходит к нему;

любовь его отличается пассивно-пифагорейским характером, в стихах своих он

пассивен; он -- женщина, и притом женщина, которая забавляется всем женским,

он, так сказать, мужская трибада. Эта его робко-вкрадчивая природа сквозит

во всех его любовных стихах; он всегда находит себе нового прекрасного

друга, повсюду в этих стихах мы встречаемся с полиандрией. Пусть он

пускается в сентиментальности:

Ты любишь молча. Если бы в молчанье Твоей я любовался красотою!

О, если б я не говорил с тобою,

Не знал бы я жестокого страданья!

Но нет, любовь -- одно мое желанье,

Я не стремлюсь к забвенью и покою! Любовь роднит нас с дивною страною,

Где ангелы сплетаются в лобзанье...

При чтении этих стихов нам приходят в голову те самые ангелы, которые

явились к Лоту, сыну Арана, и которым с большим трудом удалось уклониться от

нежнейших лобзаний; к сожалению, в Пятикнижии не приводятся те газеллы и

сонеты, которые сочинены были при этом случае у дверей Лота. Повсюду в

стихах Платена все та же птица -- страус, прячущая одну лишь голову, та же

тщеславная, бессильная птица; у нее самые красивые перья, но летать она не

может и сердито ковыляет по песчаной пустыне литературной полемики. С

красивыми перьями, но неспособный взлететь, с красивыми стихами, но без

поэтической силы, он составляет полную противоположность орлу поэзии, с

менее блестящим оперением, но парящему под самым солнцем... Я опять

возвращаюсь к припеву: граф Платен не поэт.

От поэта требуются две вещи: в лирических его стихотворениях должна

звучать природа, в эпических или

295

драматических должны быть живые образы. Если он не в состоянии

удовлетворить таким требованиям, то он теряет право на звание поэта, хотя бы

его прочие фамильные документы и дворянские грамоты были в полнейшем

порядке. Что эти последние документы у графа Платена в порядке, я не

сомневаюсь; я уверен, что он ответил бы только милой сострадательной

улыбкой, если бы заподозрили подлинность его графства; но чуть только вы

осмелитесь выразить в одной-единой эпиграмме малейшее сомнение в подлинности

его поэтического звания -- он тотчас же злобно засядет за стол и напишет на

вас пятиактную сатиру. Ведь люди тем настойчивее держатся за свое звание,

чем сомнительнее и двусмысленнее основания, по которым они на него

притязают. Быть может, впрочем, граф Платен и был бы настоящим поэтом, если

бы жил в другое время и представлял бы собою вдобавок не то, что он есть

теперь. Если природа не звучит в стихах графа, то происходит это, может

быть, оттого, что он живет в эпоху, когда не смеет назвать по имени свои

истинные чувства, когда те самые "добрые нравы", которые всегда враждебны

его любви, мешают ему даже открыто жаловаться на это обстоятельство, когда

он принужден скрывать все свои ощущения из страха оскорбить хотя бы единым

слогом слух публики, как и слух "сурового красавца". Этот страх заглушает в

нем голос природы, принуждает его перерабатывать в стихи чувства других

поэтов, как своего рода безукоризненный и традиционный материал, и

маскировать таким путем по мере необходимости свои собственные чувства.

Несправедливо, быть может, ставить ему в упрек, не считаясь с его несчастным

положением, то обстоятельство, что граф Платен и в области поэзии желает

быть только графом и держится за свое дворянство, а потому воспевает только

чувства, принадлежащие к известной фамилии, чувства, насчитывающие по

шестьдесят четыре предка в прошлом. Если бы он жил в эпоху римского

Пифагора, он, может быть, более свободно выражал бы свои собственные чувства

и, может быть, признан был бы поэтом. По крайней мере, в его лирических

стихах слышны были бы звуки природы, но драмы его по-прежнему страдали бы

недостатком образов, пока не изменилась бы и его чувственная природа и он не

стал бы другим. Образы, о которых я говорю, это те само-

296

довлеющие создания, которые возникают из творческого духа поэта, как

Афина-Паллада из головы Кронида, вполне законченные, во всех своих доспехах,

живые порождения мечты, тайна возникновения которых находится в более

тесной, чем принято думать, связи с чувственной природой поэта, так что

этого рода духовное зачатие непостижимо для того, кто сам, как бесплотное

существо, растекается дрябло и поверхностно в газеллах.

Но все это -- личные суждения поэта, и вески они постольку, поскольку

признается компетентным сам судья. Я не могу не упомянуть, что граф Платен

очень часто уверяет публику, что только впоследствии он напишет самое

значительное, о чем сейчас никто и представления иметь не может, что свои

"Илиады" и "Одиссеи", классические трагедии и прочие бессмертно-великие

творения он напишет только после основательной многолетней подготовки. Может

быть, и сам ты, любезный читатель, читал эти излияния осознавшего себя духа

в форме стихов, вылощенных с тяжкими усилиями; может быть, перспектива столь

прекрасного будущего тем более показалась тебе радостной, что граф попутно

изобразил всех немецких писателей, кроме совсем уж старого Гете, как скопище

скверных бумагомарак, лишь преграждающих ему путь к славе и столь

бесстыдных, что они срывают лавры и гонорары, предназначенные лишь ему

одному.

Я умолчу о том, что слышал на эту тему в Мюнхене, но в интересах

хронологии должен отметить, что в то время баварский король выразил

намерение назначить годовой оклад какому-нибудь поэту, не связывая этого

оклада с должностью, каковой необычайный почин должен был повести к самым

лучшим для немецкой литературы последствиям. И мне говорили...

Но я не хочу все-таки отступать от темы; я говорил о хвастовстве графа

Платена, который непрестанно кричал: "Я поэт, поэт из поэтов! Я напишу

"Илиады" и "Одиссеи", и т. д.". Не знаю, как относится к такому хвастовству

публика, но совершенно точно знаю, что думает об этом поэт,-- конечно, поэт

истинный, познавший уже стыдливую сладость и тайный трепет поэзии; такой

поэт, подобно счастливому пажу, пользующемуся тайной благосклонностью

принцессы, не станет, разумеется, хвастать блаженством своим на площади.

297

Над графом Платеном не раз уже вдоволь трунили за такое бахвальство, но

он, как Фальстаф, всегда умел найти себе оправдание. В этих случаях он

обнаруживает талант, совершенно исключительный в своем роде и заслуживающий

особого признания. Граф Платен обладает тою именно способностью, что всегда

находит у какого-либо великого человека следы, хотя бы и ничтожные, того

порока, который живет и в его груди, и, основываясь на такого рода

порочно-избирательном сродстве, сравнивает себя с ним. Так, например, о

сонетах Шекспира ему известно, что они обращены к молодому человеку, а не к

женщине, и он превозносит Шекспира за его разумный выбор и сравнивает себя с

ним -- и это все, что он имеет сказать о Шекспире. Можно было бы написать

апологию графа Платена с отрицательной точки зрения, утверждая, что ему

нельзя еще поставить в вину то или иное заблуждение, так как он еще не успел

сравнить себя с тем или другим великим человеком, которому это заблуждение

ставят в упрек. Но всего гениальнее и изумительнее он проявил себя в выборе

человека, в жизни которого ему удалось открыть нескромные речи и чьим

примером он пытается приукрасить свое хвастовство. И, право же, слова этого

человека никогда еще не приводились с такой целью. Это не кто другой, как

сам Иисус Христос, служивший нам до сего времени образцом смирения и

скромности. Неужели Христос когда-нибудь хвастался? Этот скромнейший из

людей, скромный тем более, что он же и самый божественный? Да, то, что до

сих пор ускользало от внимания всех богословов, открыл граф Платен. Ведь он

инсинуирует: Христос, стоя перед Пилатом, тоже не проявлял скромности и

отвечал нескромно. Когда Пилат спросил его: "Ты царь Иудейский?", он

ответил: "Ты сказал". Точно так же утверждает и он, граф Платен: "Да, я

таков, я поэт!" То, что оказалось не под силу ненависти какого-либо хулителя

Христа, то удалось толкованию самовлюбленного тщеславия.

Мы знаем теперь, как относиться к человеку, который беспрестанно кричит

о себе: "Я поэт!" Знаем также и то, как будет обстоять дело с теми

совершенно необычайными творениями, которые намерен создать граф, когда

достигнет надлежащей зрелости, и которые должны неслыханным образом

превзойти по своему значению все его предыдущие шедевры. Мы знаем очень

хорошо, что

298

позднейшие произведения истинного поэта отнюдь не значительнее ранних;

неверно, что женщина чем чаще рожает, тем будто бы лучших производит детей;

нет, первый ребенок не хуже второго, только роды потом бывают легче. Львица

не рождает сначала кролика, потом зайчика, потом собачку и под конец --

львенка. Госпожа Гете сразу же разрешилась юным львом, а он, в свою очередь,

тоже сразу своим львенком -- "Берлихингеном". Точно так же и Шиллер сразу

разрешился своими "Разбойниками", по лапе которых уже видать львиную их

породу. Впоследствии уже появились лоск, гладкость, шлифовка, "Побочная

дочь" и "Мессинская невеста". Не так обстоит дело с графом Платеном,

начавшим с робкого сочинительства; поэт говорит о нем:

Из ничего готовый ты возник; Прилизан, лакирован гладкий лик, Игрушка

ты из пробки вырезная.

Но если признаться в сокровеннейших моих мыслях, то должен сказать, что

я не считаю графа Платена таким дураком, каким он может показаться, судя по

этому хвастовству и постоянному самовосхвалению. Немножко глупости, понятно,

требуется для поэзии, но было бы ужасно, если бы природа обременила огромной

порцией глупости, достаточной для сотни великих поэтов,

одно-го-единственного человека, а поэзии отпустила ему самую ничтожную дозу.

Я имею основание подозревать, что господин граф сам не верит своему

хвастовству, и, будучи бедняком как в жизни, так и в литературе, он, ради

заботы насущной, принужден и в литературе и в жизни быть своим собственным,

самого себя восхваляющим руффиано1. Вот почему и тут и там мы

наблюдаем явления, о которых можно сказать, что они представляют не столько

эстетический, сколько психологический интерес; вот откуда и эта слезливейшая

душевная вялость, и вместе напускное высокомерие; отсюда жалкое нытье о

близкой смерти и самонадеянные выкрики о бессмертии; отсюда спесивый пыл и

томная покорность ; отсюда постоянные жалобы на то, что "Котта морит его

голодом", и опять жалобы, что "Котта морит его голодом", и припадки

католицизма и т. д.

_________________

1 Сводником (ит.).

299

Я сомневаюсь, чтобы граф принимал всерьез свой католицизм. Стал ли он

вообще католиком, подобно некоторым своим высокородным друзьям, я не знаю. О

том, что он собирается стать таковым, я впервые узнал из газет, которые даже

добавили, что граф Платен принимает монашество и поступает в монастырь. Злые

языки замечали, что обет бедности и воздержания от женщин дается графу

легко. Само собою разумеется, при таких известиях в сердцах его друзей в

Мюнхене зазвонили все колокольчики благочестия. В поповских листках начали

превозносить его стихи под звуки "Кирие элейсон" и "Аллилуйя"; да и в самом

деле, как не радоваться было святым мужам безбрачия по поводу стихов,

способствовавших воздержанию от женского пола? К сожалению, мои стихи

отличаются другим направлением, и то обстоятельство, что попы и певцы

отроческой красоты не восхищаются ими, может, правда, меня огорчить, но

отнюдь не удивляет. Столь же мало удивился я и тогда, когда за день до

отъезда в Италию услышал от моего друга, доктора Кольба, что граф Платен

очень враждебно настроен против меня и готовит мне погибель в комедии под

названием "Царь Эдип", которая представлена уже в Аугсбурге некоторым

князьям и графам, чьи имена я забыл или хочу забыть. И другие рассказывали

мне, что граф Платен ненавидит меня и выступает в качестве моего врага. Во

всяком случае, мне это приятнее, чем если бы мне сообщили, что граф Платен

любит меня, как друга, без моего ведома. Что касается святых мужей, чья

благочестивая ярость обратилась в то же время на меня не столько за мои

стихи, противные целибату, сколько за "Политические анналы", редактором

которых я тогда был, то я точно так же мог бы быть только в выигрыше, раз

выяснилось, что я не заодно с этими мужами. Если я намекаю, что о них не

говорят ничего хорошего, то я еще отнюдь не говорю о них ничего дурного. Я

уверен даже, что они исключительно из любви к добру пытаются обезвредить

речи злых людей путем благочестивого обмана и богоугодной клеветы и что

исключительно ради этой благородной цели, освящающей всякие средства, они

пробуют заградить для таких людей не только духовные, но и материальные

источники жизни. Этих добрых людей, выступающих даже в Мюнхене открыто в

качестве конгрегации, удостаивают, по глупости,

300

имени иезуитов. Право, они не иезуиты, ведь иначе они бы сообразили,

что я, например, один из злых, в худшем случае все же посвящен в искусство

литературной алхимии -- чеканить дукаты даже из моих врагов и, таким

образом, сам получаю дукаты, а враги мои -- удары; они сообразили бы, что

удары эти отнюдь не станут легче, если они будут поносить имя человека,

наносящего их,-- ведь и приговоренный к наказанию чувствует же на себе удары

плети, хотя палач, исполняющий приговор, считается бесчестным, а самое

главное, они сообразили бы, что некоторое мое пристрастие к

антиаристократическому Фоссу и несколько невинных шуток насчет богоматери,

за которые они с самого начала забрасывали меня дерьмом и глупостями,

проистекают не из антикатолического рвения. Право, они не иезуиты, они

рождены от помеси дерьма и глупости, которую я столь же мало способен

ненавидеть, как бочку с навозом и вола, тащащего ее; все их усилия могут

достичь только обратной цели и довести меня до того, что я покажу, в какой

степени я протестант; я воспользуюсь моим правом доброго протестанта в его

самом широком понимании и с увлечением возьму в руки добрую протестантскую

боевую секиру. Пусть они тогда, чтобы расположить к себе чернь, продолжают

при посредстве своего лейб-поэта пускать в ход бабьи россказни о моем

неверии -- по хорошо знакомым ударам они признают во мне единоверца Лютера,

Лессинга и Фосса. Правда, я не мог бы так серьезно, как эти герои, потрясать

старой секирой -- при виде врагов мне бы легко было рассмеяться, я ведь

немножко Ойленшпигель по природе, я люблю примешивать к делу и шутку, но я

оглушил бы этих дерьмовозов не менее чувствительным образом, если бы даже и

украсил перед тем свою секиру цветами смеха.

Я не хочу, однако, слишком далеко отступать от моей темы. Кажется, это

было в то самое время, когда баварский король, руководствуясь упомянутыми

выше целями, назначил графу Платену содержание в шестьсот гульденов в год, и

притом не из государственной казны, а из личных своих средств, чего именно,

как особой милости, и хотелось графу. Последнее обстоятельство,

характеризующее эту касту, каким бы оно ни казалось незначительным, я

отмечаю лишь в качестве материала для естествоиспытателя, который пожелал бы

заняться

301

наблюдениями над дворянством. В науке ведь все важно. А того, кто

упрекнет меня в излишнем внимании к графу Платену, я отсылаю в Париж --

пусть он посмотрит, как тщательно описывает в своих лекциях изысканный и

изящный Кювье самое гадкое насекомое, во всех его подробностях. Поэтому мне

жаль даже, что я не могу привести даты, когда были назначены эти шестьсот

гульденов; знаю, во всяком случае, что граф Платен раньше написал своего

"Царя Эдипа" и что этот последний не кусался бы так, если бы у автора было

чем закусить.

В Северной Германии, куда меня вызвали, когда внезапно умер мой отец, я

получил наконец чудовищное создание, которое вылупилось в конце концов из

огромного яйца; долго высиживал его наш блестяще оперенный страус, и ночные

совы из конгрегации, набожно закаркав, и аристократические павлины, пышно

распушив свои хвосты, приветствовали его еще задолго до его появления на

свет. Должен был появиться по меньшей мере погибельный василиск. Знаешь ли

ты, любезный читатель, сказание о василиске? Народ рассказывает: если

птица-самец снесет, как самка, яйцо, то на свет является ядовитое существо,

отравляющее своим дыханием воздух, и убить его можно, только поставив перед

ним зеркало: испугавшись собственной мерзости, василиск умирает от страха.

Я не хотел в то время осквернять свою священную скорбь и лишь через два

месяца, приехав на остров Гельголанд, на морские купанья, прочитал "Царя

Эдипа". Постоянное созерцание моря, во всем его величии и дерзновении,

настроило меня на возвышенный лад, и тем более ясны мне стали мелочность и

крохоборство высокородного автора. Этот шедевр обрисовал его наконец в моих

глазах таким, каков он есть, во всей его цветущей дряблости, с его бьющим

через край скудоумием, с самомнением без воображения,-- таким, каков он

есть, с его постоянным насилием над собою при отсутствии силы, с постоянной

пикировкой без всякой пикантности: сухая водянистая душа, унылый любитель

веселья! И этот трубадур уныния, дряхлый телом и душой, вздумал подражать

самому могучему, неисчерпаемо изобретательному, остроумнейшему поэту

цветущей эллинской эпохи! Право, нет ничего противнее этой судорожной

беспомощности, пытающейся раздуться в дерзание, этих

302

вымученных пасквилей, которые покрылись плесенью застарелой злобы,

этого робкого верифицирующего подражания творческому упоению! Само собой

разумеется, в произведениях графа Платена нет и следа той глубокой

миросокрушительной идеи, которая лежит в основании всех аристофановских

комедий и, подобно волшебному фантастически-ироническому дереву, с гнездами

распевающих соловьев и резвящимися обезьянами, распускается в них цветами

мыслей. Такой идеи, с ликованием смерти и сопутствующим ему разрушительным

фейерверком, мы, конечно, не могли ожидать от бедного графа. Средоточие его

так называемой комедии, первая и конечная ее идея, ее цель и основа

заключается, как и в "Роковой вилке", в ничтожных литературных дрязгах;

бедный граф оказался в состоянии копировать Аристофана только в частностях

внешнего порядка, а именно -- только в тонкости стихов и в грубости слов. Я

говорю о "грубости слов" потому только, что не желаю выразиться грубее. Он,

как сварливая баба, выливает целые цветочные горшки ругани на головы

немецких поэтов. Я готов от всего сердца простить графу его злобу, но все же

ему следовало бы соблюсти некоторые приличия. Он по меньшей мере должен был

бы уважать наш пол; мы ведь не женщины, а мужчины и, стало быть, принадлежим

в его глазах к прекрасному полу, который он так сильно любит. А это

свидетельствует о недостатке деликатности; ведь какой-нибудь отрок может

усомниться на этом основании в искренности его поклонения, ибо каждый

понимает, что истинно любящий человек чтит заодно и весь пол. Певец

Фрауэнлоб никогда, конечно, не был груб по отношению к какой бы то ни было

женщине, а потому и Платенам следовало бы питать побольше уважения к

мужчинам. Между тем -- какая неделикатность ! Он, не стесняясь, сообщает

публике, что мы, северогерманские поэты, больны "чесоткой", против которой

"мазь нужна такая, что задохнется всякий в срок короткий". Рифма хороша.

Всего неделикатнее он относится к Иммерману. Уже в самом начале пьесы он

заставляет его проделывать за ширмою вещи, которые я не осмеливаюсь назвать

их именем и которые, однако, неопровержимы. Я считаю даже весьма вероятным,

что Иммерман делал такие вещи. Но характерно, что фантазия графа Платена

способна следить даже за врагами

303

a posterioril. Он не пощадил даже и Гоувальда, эту добрую

душу, этого человека, кроткого, как девушка. Ах, может быть, именно за эту

милую женственность и ненавидит его Платен. Мюлльнера, которого он, как

выражается, давно уже "сразил своею шуткой смертоносной", этого покойника он

опять тревожит в могиле. Он не оставляет в покое ни старого, ни малого.

Раупах -- жид.

Жидочек Раупель,

Поднявший нос высоко, ныне Раупах,--

"трагедии кропает на похмелье". Еще хуже приходится "выкресту Гейне".

Да, да, ты не ошибся, любезный читатель, именно меня он имеет в виду! В

"Царе Эдипе" ты можешь прочитать, что я настоящий жид, что я, пописав

несколько часов любовные стихи, присаживаюсь затем и обрезаю дукаты, что по

субботам я сижу с бородатыми Мойшами и распеваю из Талмуда, что в пасхальную

ночь я убиваю несовершеннолетнего христианина, выбирая для этой цели из

злопыхательства непременно какого-нибудь незадачливого писателя. Нет,

любезный читатель, я не хочу лгать тебе, таких прекрасных, живописных картин

нет в "Царе Эдипе"; это именно обстоятельство я и ставлю в упрек автору.

Граф Платен, располагая порой прекрасными мотивами, не умеет ими

воспользоваться. Если бы у него было хоть чуточку больше фантазии, он

представил бы меня по меньшей мере тайным ростовщиком. Сколько можно было бы

написать комических сцен! Я испытываю душевную боль при виде того, как

бедный граф упускает один за другим случаи поострословить! Как великолепно

он мог бы пустить в ход Раупаха в качестве Ротшильда от трагедии, у которого

делают займы королевские театры! Самого Эдипа, главное лицо комедии, он мог

бы точно так же, путем некоторых изменений в фабуле пьесы, использовать

лучше. Вместо того чтобы Эдипу убивать отца Лая и жениться на матери

Иокасте, следовало бы придумать наоборот. Эдип должен бы убить мать и

жениться на отце. Элемент резко драматический получил бы мастерское

выражение в такой пьесе под пером Платена, его собственные чувства нашли бы

тем самым отражение, и ему пришлось бы только, как соловью, излить в песне

_________________________________________

1 Сзади, позднее (букв.: от позднейшего) (лат.).

304

свое сердце; он сочинил бы такую пьесу, что, будь еще жив газеллический

Иффланд, она, несомненно, сейчас же была бы разучена в Берлине, ее и теперь

бы еще ставили на частных сценах. Не могу вообразить себе никого

совершеннее, чем актер Вурм в роли такого Эдипа. Он превзошел бы самого

себя. Затем я нахожу неполитичным со стороны графа, что он уверяет в

комедии, будто обладает "действительным остроумием". Или он, может быть,

бьет на неожиданный эффект, на театральный трюк, когда публика ждет

обещанного остроумия и в конце концов так и остается с носом? Или он хочет

подстрекнуть публику, чтобы она искала в пьесе действительного тайного

остроумия, и все в целом есть не что иное, как игра в жмурки, где

платеновское остроумие так хитро увертывается, что остается неуловимым?

Может быть, поэтому-то публика, которую комедии обычно смешат, так

раздражается при чтении платеновской пьесы; она никак не может найти

спрятавшееся остроумие; напрасно остроумие, спрятавшись, пищит, пищит все

громче: "Я здесь! Я, право, здесь!" Напрасно! Публика глупа и строит

серьезнейшую физиономию. Но я-то, знающий, где спрятано остроумие, от души

посмеялся, когда прочитал о "сиятельном, властолюбивом поэте", который

украшает себя аристократическим нимбом, хвастается тем, что "всякий звук",

слетевший с его уст, "сокрушает", и обращается ко всем немецким поэтам со

словами:

Я, как Нерон, хочу, чтоб мозг ваш был един,-- Единым острым словом

раздробить его

Стихи неважны. Остроумие же вот в чем: граф, собственно, хочет, чтобы

мы все сплошь были Неронами, а он, наоборот, нашим единственным другом,

Пифагором.

Пожалуй, я мог бы в интересах графа разыскать в его произведениях еще

не одну укромную остроту, но так как он в своем "Царе Эдипе" затронул самое

для меня дорогое -- ибо что же может быть для меня более дорого, чем мое

христианство ? --то пусть не ставит мне в упрек, что я, по слабости

человеческой, считаю "Эдипа", этот "великий подвиг словесный", менее

серьезным его подвигом, чем предыдущие.

305

Тем не менее истинная заслуга всегда вознаграждается, и автор "Эдипа"

тоже дождется награды, хотя в данном случае он, как и всегда, поддался лишь

влиянию своих аристократических и духовных поборников. Существует же среди

народов Востока и Запада древнее поверье, что всякое доброе и злое дело

влечет за собой непосредственные последствия для сотворившего его. И будет

день, когда появятся они -- приготовься, любезный читатель, к тому, что я

впаду сейчас в некоторый пафос и стану страшен, -- будет день, когда

появятся из Тартара они, ужасные дщери тьмы, Эвмениды. Клянусь Стиксом, -- а

этою рекою мы, боги, никогда не клянемся зря, -- будет день, когда появятся

они, мрачные, извечно праведные сестры! Они появятся с лицами, багровыми от

гнева, обрамленными кудрями-змеями, и с теми самыми змеиными бичами в руках,

которыми они бичевали некогда Ореста, противоестественного грешника,

убившего свою мать Тиндариду Клитемнестру. Может быть, и сейчас уже до слуха

графа доносится змеиное шипение,-- прошу тебя, любезный читатель, вспомни

Волчью долину и музыку Самиэля. Может быть, уже и сейчас тайный трепет

охватывает душу грешника-графа, небо хмурится, каркают ночные птицы, гром

гремит издалека, сверкают молнии, пахнет канифолью. Горе! Горе! Сиятельные

предки встают из могил; трижды и четырежды вопиют они к жалкому потомку:

"Горе! Горе!" Они заклинают его надеть их старинные железные штаны, чтобы

защититься от ужасных розог -- ибо Эвмениды истерзают его этими розгами, их

змеиные иронические бичи потешатся вдоволь, и вот, подобно распутному королю

Родриго, заключенному в змеиную башню, бедный граф в конце концов застонет и

завизжит:

Ах! Сожрут они те части.

Что в грехах моих повинны.

Не ужасайся, любезный читатель, все это ведь только шутка. Эти страшные

Эвмениды -- не что иное, как веселая комедия, которую я под таким названием

сочиню через несколько пятилетий, а трагические стихи, только что тебя

напугавшие, приведены мною из самой веселой на земле книги -- из "Дон-Кихота

Ламанчского", где некая старая благопристойная придворная дама декламирует

306

их в присутствии всего двора. Вижу, ты опять улыбаешься. Простимся же с

веселой улыбкой. Если эта последняя глава оказалась скучноватой, то причиной

тому ее тема, да и писал я больше для пользы, чем для забавы: если мне

удалось пустить в литературный оборот одного нового дурака, отечество будет

мне благодарно. Я возделал ниву, и пускай другие, более остроумные писатели

засеют ее и соберут жатву. В скромном сознании этой заслуги -- лучшая моя

награда.

А к сведению тех королей, которые пожелали бы прислать мне еще и

табакерку, сообщаю, что книгоиздательство "Гофман и Кампе" в Гамбурге

уполномочено принимать таковые для передачи мне.

Писано поздней осенью 1829 г

�ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ�

Третья часть "Путевых картин" была опубликована книгой в 1829 году,

отдельные фрагменты ее Гейне до этого помещал в журналах.

В этой части отражены пребывание поэта в Мюнхене с конца 1827 до

середины 1828 года и последующее путешествие в Италию, продолжавшееся до

ноября 1828 года. Здесь снова трактуются вопросы не только немецкой

внутриполитической, культурной, литературной жизни, но и более широкие

проблемы европейской действительности.

В Мюнхен Гейне привела практическая надежда получить профессорское

место в тамошнем университете. Над баварской столицей с 1825 года, когда на

престол взошел король Людвиг I, витал дух культурного обновления: соперничая

с Берлином, Людвиг намеревался превратить Мюнхен в культурную столицу, во

"вторые Афины", не жалея средств, стягивал сюда культурные силы, затеял

строительство многочисленных помпезных зданий, организовал музеи. Однако

весь этот болезненный культурполитический энтузиазм питался реакционными

феодально-католическими настроениями с уклоном в мистику и национализм: в

Мюнхене главным пророком был президент баварской Академии наук Шеллинг, чья

натурфилософия в молодости выражала смелые искания романтизма, но с годами

все более устремлялась к религиозному мистицизму; похожую, но еще более

резкую эволюцию проделали числившиеся в местном университете экс-романтики

философ Баадер и историк Геррес, чья реакционность уже тогда становилась

притчей во языцех. Их усилия не без успеха поддерживал теолог-мракобес